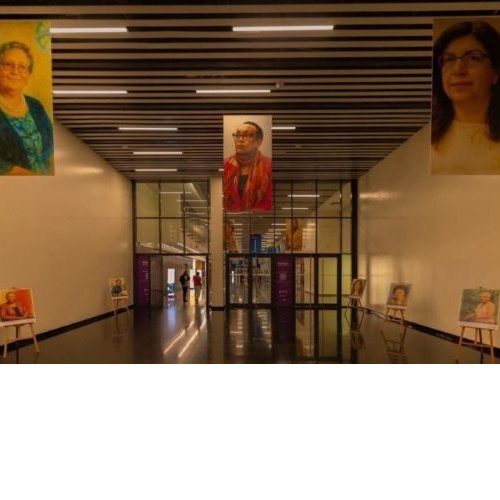

Présentée comme un hommage pluriel, cette manifestation offre au public une traversée intellectuelle, politique et mémorielle à travers vingt trajectoires féminines venant des quatre horizons de l’espace francophone.

Chacune de ces figures, par son œuvre, son courage ou son génie réformateur, a contribué à élargir l’horizon des possibles pour les femmes de son pays, parfois même bien au-delà.

Cette galerie de destins n’a rien d’exhaustif : elle représente un simple prélèvement, infime mais significatif, parmi les milliers de femmes qui, partout dans le monde francophone, portent chaque jour l’idéal d’égalité, souvent au prix du sacrifice, de la solitude ou de l’adversité.

Kigali, qui accueille pour la première fois ces récits cristallisés en visages, entend ainsi réaffirmer que l’égalité n’est jamais acquise mais toujours conquise.

Des pionnières qui ont transformé l’histoire

Michelle Bachelet (Chili), Médecin, première présidente du Chili, fondatrice d’ONU Femmes : son parcours illustre la capacité d’un engagement national à se métamorphoser en tribune mondiale pour la dignité féminine. En plaçant l’égalité des genres au cœur de la réforme politique chilienne, elle a inscrit son nom dans l’architecture normative internationale.

Simone Veil (France) : Survivante de l’extermination nazie, figure tutélaire de la République, elle fit adopter en 1975 la loi légalisant l’avortement en France. Son courage, son éloquence et sa vision demeurent un phare pour toutes celles qui luttent contre les violences légales, sociales et symboliques faites aux femmes.

Marie Immaculée Ingabire (Rwanda, 1962–2025) Cofondatrice de PROFEMME Twese Hamwe, figure majeure de la lutte contre la corruption et pionnière du mouvement féminin rwandais, elle a inscrit les droits des femmes au cœur de la reconstruction post-génocide. Sa disparition récente résonne comme une perte nationale.

Zaruhi Batoyan (Arménie), Ancienne ministre, elle a fait de l’inclusion, de la lutte contre la pauvreté et de l’accès des femmes à la vie publique les pierres angulaires d’un combat inlassable pour une Arménie plus juste.

Aïcha Chenna (Maroc), Fondatrice de Solidarité Féminine, elle a brisé le mur du silence entourant les mères célibataires, redonnant dignité et visibilité à des femmes longtemps marginalisées par les normes sociales.

Figures de réforme, de mémoire et de résilience

Ing Kantha Phavi (Cambodge), Ministre des Affaires féminines depuis 2004, elle incarne la continuité d’une politique publique articulée autour de la loi de 2005 contre la violence domestique et d’initiatives majeures d’autonomisation économique.

Ndioro Ndiaye (Sénégal), Présente à Beijing en 1995, engagée dans la recherche, la santé et la migration, elle est l’une des voix les plus constantes en faveur des droits des femmes en Afrique de l’Ouest.

Anny Tenga Modi (RDC), Ayant transformé l’expérience traumatique de la guerre en moteur de mobilisation, elle a fondé Afia Mama et milite pour la justice de genre, la santé reproductive et l’autonomie économique des Congolaises.

Céline Ratsiraka (Madagascar), Première Dame militante, elle fut l’artisane du zara mira, réforme fondamentale du code matrimonial de 1990, ayant instauré le partage équitable des biens entre époux.

Lê Thị Quý (Vietnam), Sociologue pionnière, elle a levé le tabou de la violence domestique, développé une approche scientifique des études de genre et créé des refuges communautaires devenus des modèles régionaux.

Des juristes, écrivaines et militantes façonnant la justice et la mémoire

Louise Arbour (Canada), Procureure des Tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, ancienne juge à la Cour suprême du Canada, puis Haute-Commissaire aux droits de l’homme, elle a introduit une lecture féministe et humaniste du droit international.

Marthe Faré (Togo), Journaliste et romancière, fondatrice du mouvement « Non, c’est non », elle incarne une nouvelle génération d’intellectuelles africaines alliant action militante et œuvre littéraire.

Monique Clesca (Haïti),Journaliste, écrivaine, haut cadre onusien, elle milite pour la démocratie, les droits des femmes et contre le mariage des enfants, en Haïti comme en Afrique.

Zoya Rouhana (Liban), Directrice de KAFA, elle fut l’une des grandes instigatrices de la loi libanaise de 2014 contre les violences domestiques, articulant activisme juridique et transformation sociale.

Aminetou Mint El-Moctar (Mauritanie), Militante de première ligne contre les mariages précoces, l’esclavage domestique et les violences faites aux femmes, elle œuvre pour l’accès des femmes à la justice et à l’autonomie.

Des éducatrices, scientifiques et archivistes de l’émancipation

Marthe Gosteli (Suisse), Figure centrale de la conquête du suffrage féminin en Suisse, elle contribua à l’aboutissement de 1971, après un demi-siècle d’efforts mobilisateurs.

Ameenah Gurib-Fakim (Maurice), Scientifique de renommée mondiale et ancienne présidente, elle illustre la puissance de la recherche comme voie d’émancipation féminine et comme levier de développement.

Edlira Dedja (Albanie), Journaliste et actrice du tissu associatif, elle met la culture, la communication et la mobilisation citoyenne au service de la lutte contre la violence domestique.

Aïcha Bah Diallo (Guinée),Ancienne ministre, responsable à l’UNESCO et fondatrice du FAWE, elle a inscrit l’éducation des filles au cœur des politiques de développement africaines.

Henriette Dagri Diabaté (Côte d’Ivoire), Historienne, écrivaine, première femme ministre de la Culture puis de la Justice, elle a façonné une pensée politique féminine ivoirienne et œuvré pour l’accès des filles à l’école et la place des femmes dans la gouvernance.

Une mosaïque d’héritages, une seule exigence : l’égalité

En réunissant ces vingt voix, Kigali entend rappeler une vérité cardinale : l’histoire de la Francophonie ne peut être écrite sans les femmes qui l’ont façonnée, parfois dans l’ombre, parfois au prix d’une lutte inlassable contre les structures de domination.

Cette exposition se veut une célébration, mais aussi un appel à la vigilance et à la responsabilité collective : tant que l’égalité demeurera un horizon plutôt qu’une réalité, ces voix devront continuer de résonner et d’inspirer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!