Enregistrement du populaire feuilleton radiophonique Musekeweya, ...

Deux fois par semaine pendant 25 minutes, le temps s’arrête sur les collines du Rwanda. En famille, entre amis, les Rwandais, collés au poste de radio, suivent ce programme.

C’est que Musekeweya, "Aube nouvelle" en langue kinyarwanda, prend résolument le contrepied de la tristement célèbre radio des Mille-Collines qui lançait des appels à l’élimination de la minorité tutsi. Vingt ans après, le monde entier, et les Rwandais avec, se rappelle du rôle majeur qu’elle a joué dans la planification et la mise en oeuvre du génocide : 800 000 morts en à peine cent jours à partir d’avril 1994, essentiellement au sein des Tutsi.

Le feuilleton s’appuie sur les travaux d’un survivant de la Shoah

Mais autre temps, autre discours. L’heure est à la réconciliation. Depuis 2004, Musekeweya se donne pour mission d’éduquer les populations et d’éradiquer la violence. Pour y parvenir, l’émission de théâtre radiophonique relate le quotidien des habitants de deux villages fictifs, Bumanzi et Muhumuro.

Après des années de conflit instrumentalisé par les autorités, ces deux villages tentent de panser leurs plaies. Voilà pour le décor. Aussi, depuis dix ans, le feuilleton décortique l’origine des comportements destructeurs des deux villages. Pour ce faire, il s’appuie sur les travaux d’Ervin Staub, un psychologue survivant de la Shoah.

Dans son livre Les Racines du Mal, essai sur les génocides et les violences collectives, il a analysé le processus menant à la violence de masse. Il en a décortiqué les racines psychologiques et sociales, notamment la volonté de rechercher un bouc émissaire, la glissade sur la pente de la déshumanisation... On s’en serait douté.

Les mots "Hutu" et "Tutsi", aujourd’hui tabous au Rwanda, ne sont jamais prononcés, mais le conflit entre les deux villages se pose en miroir du génocide d’il y a deux décennies. "On a beaucoup suivi les ordres des dirigeants pendant le génocide", explique Aimable Twahirwa, à la tête du projet réalisé par l’ONG néerlandaise La Benevolencija. "Notre rôle, dit-il, est de responsabiliser les gens, d’en faire des témoins actifs qui peuvent oser dire non aux actions qui mènent à la violence."

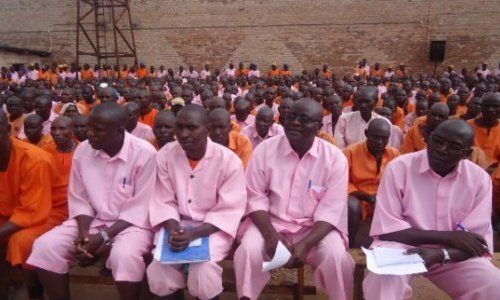

Parmi les auditeurs assidus, des rebelles dont d’ex-génocidaires

"Dix ans plus tard, les personnages ont atteint l’étape du dialogue, de la réconciliation, malgré quelques problèmes que les personnages peuvent surmonter", détaille Charles Lwanga Rukundo, l’un des scénaristes de l’émission. Et de poursuivre : "Le génocide a laissé des séquelles, comme le traumatisme, mais nous montrons que malgré cela, il est possible de dialoguer, de demander pardon." Suspense, humour, histoires d’amour, l’émission utilise tous les ingrédients d’une série à succès.

Et le résultat est là. Selon une étude diligentée par La Benevolencija en 2013, 84 % des Rwandais qui ont accès à un poste de radio dans le pays suivent chaque semaine Musekeweya. "La radio est un média qui touche tout le monde, c’est un compagnon des Rwandais, surtout dans les milieux ruraux", explique M. Twahirwa.

"À l’heure de l’émission, j’allume la radio pour mes clients au bar et lorsque j’oublie, ils me le rappellent", confirme Jean-Paul Nabanda, 34 ans, gérant d’un débit de boissons à flanc de colline dans la petite ville de Musanze, dans le nord du pays.

À 10 kilomètres de là, à Remera-Ruhondo, le prêtre polonais Zdzislaw Zywica, présent depuis trente ans au Rwanda, voit l’impact du feuilleton sur sa communauté de croyants. "Chaque semaine, dit-il, les gens discutent, échangent au sujet de l’émission." Pour le prêtre, le succès de cette série radiophonique repose sur sa "pédagogie", car elle "s’inspire de la vie quotidienne des Rwandais". "On s’est même rendu compte que des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda, une rébellion hutu rwandaise qui compte d’ex-génocidaires dans ses rangs) écoutaient cette émission depuis les forêts" de l’est de la RDC voisine où ils opèrent, renchérit M. Twahirwa, s’appuyant sur des témoignages d’ex-rebelles récoltés dans un camp de démobilisation dans l’ouest du Rwanda.

Il n’y a pas de doute dans l’esprit de l’homme de la rue. L’histoire de Musekeweya est bien une parabole de ce qui s’est passé réellement entre les hommes au Rwanda il y a vingt ans. Décidés à tourner la page avec profit, nombre de Rwandais pensent sans doute comme Jean-Pierre, 25 ans, chauffeur de vélo-taxi : "Cette émission est comme un enseignement, pour que la tragédie de 1994 ne se reproduise plus", dit-il.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!