Les juges, dans leur infinie sagesse, ont écrit : « Il n’existe pas de charges suffisantes contre Agathe Kanziga (Habyarimana) permettant d’établir qu’elle ait pu être complice de génocide » ou qu’elle ait pu participer à une « entente en vue de commettre le génocide ». Et ils ont conclu, sans trembler : « À ce jour, Agathe Kanziga apparaît non pas comme l’auteur du génocide, mais comme une victime de l’attentat terroriste » qui a coûté la vie à son mari et à ses proches.

Sérieusement ? Le tribunal français semble avoir un goût certain pour l’esprit tragique. Qualifier Agathe Kanziga de « victime » de l’attentat ayant abattu l’avion de son mari, c’est comme qualifier Joseph Goebbels de « victime » du suicide d’Adolf Hitler, ou Adolf Eichmann de « victime » du climat estival de l’Argentine. Si ce raisonnement juridictionnel n’était pas si grotesque, il prêterait presque à rire. Mais ce n’est pas une comédie : c’est une insulte à l’Histoire, à la vérité et aux ossements de plus d’un million de Tutsi massacrés.

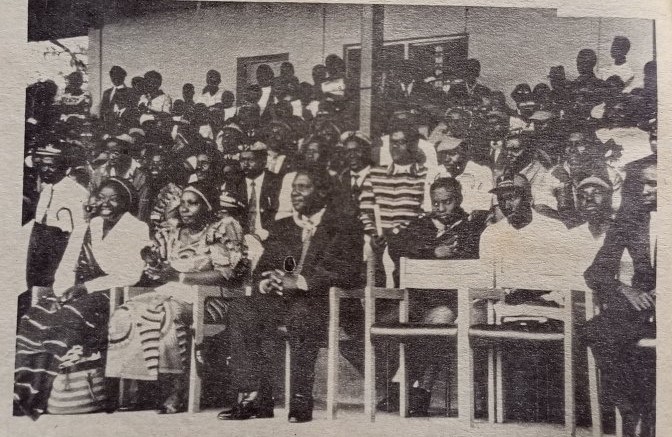

Souvenons-nous des « chiffons de papier » et des uniformes de mort. Si la justice française avait ne serait-ce qu’un grain de curiosité historique, elle aurait tourné son regard vers une date clé : le 15 novembre 1992, dans la ville de Ruhengeri. Ce jour-là, le président Juvénal Habyarimana s’adressait à un rassemblement de son parti, le Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement (MRND). Son discours ne fut qu’une longue diatribe contre les négociations de paix d’Arusha, en particulier le protocole d’octobre 1992 sur le partage du pouvoir. Le langage qu’il employa ce jour-là est à la fois saisissant — et accablant.

À propos des Accords de paix d’Arusha, il se moqua : « On ne cesse de nous répéter que la paix a été signée à Arusha. Mais je vous le demande, mes frères et sœurs : est-ce que la paix est un bout de papier ? Peut-on écrire la paix sur une page ? Ces soi-disant accords d’Arusha ne sont rien d’autre que des chiffons de papier. La paix ne se fait pas par des signatures dans un endroit lointain ; la paix se fait ici, entre nous, au Rwanda, avec des Rwandais. »

« Des chiffons de papier. » Voilà ce que signifiait l’aversion d’Habyarimana pour la paix. Voilà sa déclaration : il n’avait aucune intention de respecter les accords. Et lorsqu’il parlait de défendre le Rwanda contre ces « chiffons de papier », il ne se faisait aucune illusion sur qui étaient ses soldats : non pas l’armée nationale, non pas la Constitution, non pas la loi — mais les Interahamwe.

Habyarimana déclara : « Et lorsque le moment viendra, si ces gens continuent à nous provoquer, je ferai appel aux Interahamwe et nous descendrons ensemble. Les Interahamwe resteront fermes pour notre cause, car ce sont les jeunes qui défendent notre mouvement. »

Ce n’était pas un président s’adressant à une aile politique de jeunesse. C’était un chef d’État annonçant, en plein jour, que sa milice personnelle le défendrait contre l’idée même de partage du pouvoir. Et il ne s’arrêta pas là :

« Je veux que les Interahamwe aient leurs propres uniformes. Le parti les leur fournira, afin que, lorsque nous serons en public, ils soient reconnus et respectés. Ils doivent être vus et connus comme la force de notre mouvement. »

Oui ! Il parlait d’uniformes, de visibilité et de statut. Il voulait qu’ils soient exhibés non comme des criminels ou des voyous, mais comme un bras officiel de son pouvoir. Il lia sans ambiguïté son avenir politique aux Interahamwe :

« Je sais très bien que ceux qui feront le plus campagne pour moi, ceux qui me défendront le plus, ce sont les Interahamwe, parce que nous sommes ensemble. Ils sont ma force, ils sont votre force, ils sont la force du Rwanda. »

Assurément, « la force du Rwanda ». Mais le Rwanda, dans le vocabulaire d’Habyarimana, n’était pas une nation composée de citoyens tutsi et hutu ; c’était une forteresse du Hutu Power, dont les Interahamwe étaient les parrains. Son discours de Ruhengeri fut une déclaration de guerre — non pas seulement contre le processus de paix d’Arusha, mais contre la coexistence, contre la démocratie et contre les Tutsi.

Entre alors en scène la Première Dame de la mort

Or, qui se tenait immédiatement à sa droite lors de ce rassemblement ? Nulle autre qu’Agathe Kanziga, la Première Dame. Et non pas en tenue ordinaire. Elle était la seule haute personnalité à porter l’uniforme des Interahamwe.

Bien sûr, les juges de Paris nous expliquent qu’Agathe est une « victime ». Une veuve. Présentée comme une malheureuse spectatrice de l’Histoire. Mais imaginez la scène : le président vociférant que les Interahamwe sont la force du Rwanda, qu’ils auront des uniformes, qu’ils défileront pour le défendre. Et là, à sa droite, sa femme, déjà en uniforme. Une incarnation vivante de ses paroles. Un mannequin de la militance et de la combativité. La compagne de lit d’Habyarimana devenue panneau publicitaire du génocide.

Ce n’était pas un accident symbolique. C’était un message délibéré, terrifiant : la Première Dame elle-même consacrait les Interahamwe. Elle leur donnait une légitimité sociale, une approbation de l’élite et l’aura d’un pouvoir intouchable. Agathe Kanziga n’assistait pas simplement à un meeting politique ordinaire — elle mobilisait. Elle faisait de la propagande. Elle disait : « Il ne s’agit pas seulement de la milice du président ; c’est la milice de la famille, les soldats de fortune du foyer, la milice de la nation hutue. »

Si les Interahamwe furent la machine à tuer, alors Agathe en fut l’égérie. On ne revêt pas l’uniforme de génocidaires par erreur. On ne s’assoit pas aux côtés d’un homme crachant son venin contre les accords de paix en étant habillée du costume même de ses milices, pour prétendre ensuite n’être rien d’autre qu’une « victime ». Sauf, bien sûr, lorsqu’on est jugée à Paris.

Kanziga fut la mobilisatrice en chef. Les Interahamwe devaient plus tard prouver leur « force du Rwanda » en tailladant hommes, femmes et enfants à la machette, en dressant des barrières de la mort, en jetant des corps dans les rivières. Mais l’esprit de leur violence n’est pas né en 1994 : il avait été répété en 1992, lorsque le président lui-même les avait exaltés. Et son épouse, Agathe, s’était alors drapée de leur image.

Le symbole ne saurait être exagéré. Son statut de Première Dame signifiait que ses actes résonnaient jusque dans les cercles de l’élite et descendaient jusqu’à la base. Lorsqu’elle enfila cet uniforme, elle envoyait un message : « Je suis avec les tueurs. Je suis au-dessus des lois. Je suis la loi. »

Et à peine une semaine après ce rassemblement — le 22 novembre 1992 — un autre fidèle, le docteur Léon Mugesera, se sentit suffisamment inspiré pour déclarer publiquement que les Tutsi seraient renvoyés en Abyssinie par la rivière Nyabarongo. Des paroles qui allaient devenir une prophétie baignée de sang.

La signification et les conséquences de ce rassemblement de Ruhengeri furent immédiates et sanglantes. Des tueries de Tutsi éclatèrent dans les préfectures de Gisenyi et de Kibuye. Les Interahamwe n’attendirent pas 1994 : ils aiguisèrent leurs machettes dès cette époque, encouragés par le discours du président et légitimés par l’uniforme symbolique de la Première Dame.

Dans le même temps, les fanatiques criminels du parti de la Coalition pour la Défense de la République (CDR) attaquèrent ouvertement les négociations de paix d’Arusha, les qualifiant de trahison du Rwanda. Leurs déclarations, saturées de venin haineux, installèrent un climat où le compromis devenait trahison et où l’extermination des Tutsi devenait patriotisme. Plus choquant encore : c’est à cette période que le colonel Théoneste Bagosora déclara ouvertement qu’il allait « préparer l’apocalypse ». Et en effet, il le fit.

Le symbole d’une Première Dame en uniforme des Interahamwe constitua un aval direct aux actions de ces tueurs. La scène était dressée. Les discours de haine étaient prononcés. Les uniformes étaient portés. Les massacres suivirent. Ce n’était pas de la simple rhétorique — c’était une mobilisation dans le sang.

On ne peut évoquer cette époque sans mentionner la création de la RTLM, la soi-disant « radio des mille collines ». Ce n’était pas un simple projet médiatique : c’était une arme. Habyarimana lui-même, avec son beau-frère Félicien Kabuga, en fut l’un des fondateurs, et les ondes diffusèrent bientôt le poison de l’idéologie du Hutu Power dans chaque foyer.

La RTLM appelait à l’extermination avec la même désinvolture que l’on annonce un bulletin météo. Et le silence d’Agathe — sa complicité — en disait long. Elle ne se tenait pas en veuve éplorée, mais en complice active d’un orchestre génocidaire où la RTLM fournissait la bande sonore et les Interahamwe la danse macabre.

Même ses propres actes démentent le récit de la « victime ». Lorsque l’avion de son mari fut abattu en avril 1994, Agathe ne resta pas pour organiser des funérailles dignes pour son époux ni pour son frère, le colonel Élie Sagatwa. Non, elle partit immédiatement, embarquant à bord d’un avion de l’armée de l’air française. Elle ne versa pas de larmes au Rwanda ; elle disparut sous protection française. Un départ sans cœur qui la relia directement à la machine du génocide. Kanziga ne considéra pas la mort de son mari comme une tragédie personnelle exigeant le deuil, mais comme l’acte inaugural du massacre de masse à venir.

Amnésie judiciaire

Mais bien sûr, c’est la France. La même France dont les élites politiques et militaires ont soutenu, armé et protégé diplomatiquement le régime Habyarimana, puis lancé l’« Opération Turquoise » comme couverture pour permettre aux génocidaires de s’enfuir au Zaïre, aujourd’hui RDC. La même France qui a accueilli sur son sol plusieurs génocidaires tout en traînant les pieds face aux demandes d’extradition. La même France où la négation de la Shoah vous mène en prison, mais où la négation du génocide des Tutsi vous vaut des contrats d’édition et des débats polis à la télévision.

Ainsi, dans cette grande tradition de mémoire sélective, les juges français déclarent aujourd’hui qu’Agathe est une « victime ». C’en est presque fantaisiste. Après tout, certains citoyens français amis des génocidaires persistent à dire que la France fut une « victime » des circonstances au Rwanda. Que leur pays n’avait voulu qu’ « aider », que ses soldats furent « mal compris », que ses intentions étaient « nobles ». Des victimes de toutes parts ! Le seul problème : Ce sont le million de Tutsi assassinés dont le silence ne peut être invoqué devant un tribunal.

Revenons aux mots mêmes des juges : « À ce jour, Agathe Kanziga apparaît non pas comme l’auteur du génocide, mais comme une victime de l’attentat terroriste dans lequel son mari, son frère et ses proches ont été tués. »

Accorder à Agathe ce statut, c’est transformer le veuvage en bouclier contre la complicité. Oui, son mari est mort dans l’attentat contre son avion — mais plus d’un million de Tutsi rwandais ont péri dans le génocide qui suivit. La tragédie personnelle de Kanziga n’efface en rien son rôle politique.

Agathe Kanziga, assise aux côtés de son mari en uniforme des Interahamwe en 1992, était-elle une « victime » du tailleur qui cousit l’étoffe ? Était-elle une « victime » d’un mauvais éclairage qui la fit paraître militante ? Était-elle une « victime » du discours écrit par son mari ? Voilà l’absurdité que Paris nous demande de croire.

Si les Interahamwe n’ont pas commis de génocide, alors peut-être qu’Agathe est une victime. Si l’Accord de paix d’Arusha du 4 août 1993 n’a pas été saboté, alors peut-être qu’elle est une victime. Mais l’Histoire enregistre autre chose. Et les rescapés témoignent d’autre chose.

Le classement de son dossier est plus qu’une décision judiciaire — c’est une mise en scène. Une mise en scène de la justice européenne, où le génocide est une tragédie tant qu’il n’implique pas les alliés européens. Où le veuvage devient innocence, surtout lorsque la veuve réside à Paris. Où les preuves sont « insuffisantes » lorsque l’accusée est une octogénaire bien connectée sirotant du vin dans une banlieue française, mais accablantes lorsque l’accusé est un réfugié africain sans ressources.

On en vient à se demander quel genre de preuves la France accepterait. Une vidéo montrant Agathe Kanziga distribuant des machettes, des AK-47 ou des grenades aux barrières ? Un selfie devant des charniers ? Peut-être même alors, les juges concluraient à « des charges insuffisantes », précisant qu’elle paraissait fatiguée et qu’elle devait donc être, presque certainement, une victime.

La France ne jugera peut-être pas Agathe Kanziga, mais l’Histoire, elle, la jugera. Les rescapés la jugeront. Et l’Histoire ne retiendra pas son image de veuve en deuil, mais celle de la Première Dame des Interahamwe, la femme qui prêta son visage, son statut et son autorité à la machine du génocide. L’Histoire rappellera que lorsque son mari se moquait de la paix en parlant de « chiffon de papier », elle se tenait à ses côtés, incarnant la milice qui allait réduire ces lambeaux en miettes à coups de machettes et de grenades.

Le tribunal peut bien classer son dossier, mais il ne peut pas classer la vérité : elle était là, en uniforme, lors du rassemblement où le génocide fut répété. Elle n’était pas la victime de la terreur ; elle était la terreur en uniforme.

Au bout du compte, ce jugement français n’est lui-même qu’un « chiffon de papier ». Pour les rescapés, il ne vaut pas plus que l’Accord d’Arusha n’a valu pour Habyarimana. C’est la manière dont la justice se dérobe, affirmant que la paix, la justice et la responsabilité sont facultatives lorsque l’accusée se trouve à l’abri du drapeau français. C’est Paris rejouant une fois de plus la vieille danse de l’ère François Mitterrand : absoudre les tueurs, écarter les victimes et feindre la neutralité.

L’Histoire nous a déjà enseigné ce qui arrive lorsque des dirigeants qualifient les accords de « chiffon de papier ». L’expression a toujours été un signe annonciateur de destruction. Nous nous souvenons de l’empereur allemand qui, en 1914, balaya d’un revers la neutralité de la Belgique comme un « chiffon de papier », déclenchant la Première Guerre mondiale ; jusqu’aux paroles méprisantes d’Habyarimana à Arusha en 1992, qui déclenchèrent des rivières de sang. Quand le MRND et le CDR traitèrent la paix de chiffon, ce furent les Tutsi qui furent déchiquetés.

Alors, que la France célèbre sa lâcheté judiciaire. Qu’elle couronne Agathe du titre de « victime ». Les rescapés savent mieux. L’Histoire sait mieux. Et le Rwanda, lui, n’oubliera jamais.

Adieu à la justice française

Nous en sommes là : Agathe Kanziga, la Première Dame des Interahamwe, la femme en uniforme à Ruhengeri, la promotrice de la RTLM, la veuve froide qui s’enfuit dans un avion français sans même un enterrement digne pour son mari et son frère — aujourd’hui transformée, par grâce parisienne, en une fragile et innocente « victime ». Ce serait risible, si ce n’était pas trempé de sang.

On ne peut s’empêcher d’imaginer les juges français rédigeant leur verdict d’un air impassible, ne s’interrompant que pour siroter leur verre de Bordeaux. « Charges insuffisantes », murmurent-ils, comme si le génocide n’était qu’un banal procès-verbal de stationnement égaré. Peut-être croient-ils que les machettes doivent être accompagnées de reçus notariés, ou que les émissions de la RTLM doivent être assorties d’affidavits assermentés pour être recevables comme preuves.

La France, qui criminalise la négation de la Shoah, est devenue la station thermale de la négation du génocide contre les Tutsi. Ici, les génocidaires dégustent des croissants, les procès s’étirent sur des décennies, et les veuves de massacreurs sont déclarées victimes.

Mais l’Histoire n’est pas dupe. L’Histoire a une mémoire plus longue que les archives de Paris. Elle se souvient d’Agathe Kanziga en costume d’Interahamwe, elle se souvient de Gisenyi et de Kibuye en flammes en 1992-1993, elle se souvient de l’apocalypse de Bagosora, de la prophétie de la Nyabarongo, des « chiffons de papier » qui devinrent des lambeaux de vies.

Les juges français peuvent bien classer son dossier, mais l’Histoire ne classe pas le sien. Le dossier est scellé non dans des documents judiciaires, mais dans les tombes, dans les témoignages, dans la chair marquée des rescapés. Voilà le verdict final, et il est irréversible.

L’Histoire du Rwanda détient la vérité. Et cette vérité, à la différence des arrêts français, ne sera jamais classée sans suite.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!