Pourtant, quatre ans après le début de son mandat, un schéma profondément préoccupant se dessine, jetant une ombre sur la crédibilité de l’État congolais. L’analyse du parcours politique de Tshisekedi révèle un thème récurrent : le renversement de politiques, l’abandon calculé d’accords de haut niveau et la priorité donnée, de manière stratégique, à la survie politique à court terme au détriment de la mise en œuvre à long terme ou de la fidélité aux institutions.

Des traités régionaux de paix essentiels aux pactes internes de gouvernance, en passant par les engagements fondamentaux de lutte contre la corruption, l’incohérence constante de l’administration a transformé la RDC en un partenaire à haut risque, érodant la confiance des alliés et neutralisant les efforts de médiation internationale.

Ce manque de fidélité stratégique n’est pas un simple faux pas ponctuel : il s’agit d’une caractéristique systémique qui dicte les résultats des politiques. À mesure que les preuves s’accumulent, le défi central auquel la RDC est confrontée devient clair : l’État est guidé par les intérêts politiques immédiats de la coalition au pouvoir plutôt que par le respect des objectifs nationaux de développement stratégique ou des engagements formalisés, tant internationaux que nationaux.

I. La crise immédiate : un échec de la responsabilité diplomatique

Les exemples les plus dommageables et révélateurs de cette incohérence se trouvent dans les renversements de dernière minute du président Tshisekedi concernant les accords régionaux, en particulier ceux négociés sous la médiation minutieuse des États-Unis et de diverses instances régionales africaines.

L’imbroglio du REIF : privilégier le populisme à la prospérité

Le cas le plus récent — le refus abrupt de signer le ’Regional Economic Integration Framework’ (REIF) à Washington D.C. en octobre 2025 — illustre parfaitement ce pragmatisme politique à court terme.

Après des négociations réussies et la finalisation du texte sous la médiation du département d’État américain, la délégation rwandaise était prête à formaliser l’accord. Le REIF avait été conçu comme un instrument purement économique, destiné à libérer des opportunités d’investissement et renforcer la coopération transfrontalière, distinct des problématiques sécuritaires complexes affectant l’Est de la RDC.

Cependant, à la dernière minute, le président Tshisekedi a ordonné à sa délégation de ne pas signer le document, ce choix ayant été motivé par la crainte d’une « réaction négative » de l’opinion publique nationale. Concernant les retombées diplomatiques, la partie congolaise a fait circuler une condition préalable exigeant le « retrait de 90 % des troupes rwandaises », demande rapidement rejetée par les officiels rwandais, le qualifiant de « prétexte ridicule destiné à la consommation médiatique », précisément parce qu’elle n’avait jamais été introduite au cours des négociations économiques. Cette contradiction révèle une faiblesse structurelle profonde : les engagements stratégiques de politique étrangère sont systématiquement pris en otage par les exigences volatiles d’un sentiment nationaliste intérieur.

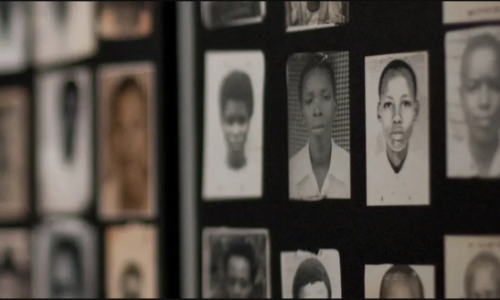

Durant les mois précédents, Tshisekedi avait considérablement amplifié cette rhétorique nationaliste à des fins internes. À l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025, il avait publiquement déclaré que le retrait des troupes rwandaises et la fin du soutien au M23 constituaient des « conditions non négociables pour une paix durable », tout en qualifiant la violence persistante dans l’Est de la RDC de « génocide silencieux ». Si ce langage fortement dramatique peut mobiliser sa base, il dicte directement et paralyse ensuite la mise en œuvre de solutions diplomatiques pragmatiques, y compris celles purement économiques comme le REIF.

Le précédent de Luanda : compromettre le mandat sécuritaire

Cette incohérence diplomatique n’est pas un événement isolé. Elle s’était clairement manifestée un an plus tôt lors du processus crucial de Luanda concernant la sécurité régionale. L’accord de paix entre la RDC et le Rwanda prévoyait le ’Concept of Operations’ (CONOPS) du Plan Harmonisé, qui impose la neutralisation des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda) et la levée réciproque des mesures défensives par le Rwanda, ce plan ayant été conçu pour résoudre le dilemme sécuritaire central dans la région.

Lors d’une réunion ministérielle à Luanda le 14 septembre 2024, la délégation militaire congolaise avait déjà approuvé le Plan Harmonisé, le rendant prêt à la signature ministérielle. Pourtant, dans un affichage stupéfiant de caprice, le président Tshisekedi a brusquement annulé ce consensus, appelant sa ministre des Affaires étrangères en plein cours de réunion pour lui ordonner de ne pas signer.

Ce refus a bloqué une étape cruciale vers la paix, dans un contexte aggravé par les préoccupations exprimées par le Rwanda concernant le déploiement continu d’une coalition de forces aux côtés des FARDC — incluant les FDLR, les Wazalendo et des mercenaires européens — ainsi que par les menaces persistantes des responsables congolais de poursuivre un « changement de régime au Rwanda ». Ce revirement soudain et unilatéral, empêchant l’exécution d’un accord minutieusement négocié, a instauré un schéma de trois ans de « changements d’humeur réguliers » de Tshisekedi sur les questions critiques de paix et de sécurité. La conséquence est une crise systémique de confiance, signalant aux médiateurs internationaux que les engagements de la RDC ne sont contraignants qu’une fois matériellement exécutés.

II. Le fond du problème : des accords internes brisés

L’imprévisibilité constatée sur la scène diplomatique puise ses racines dans la stratégie politique intérieure de Tshisekedi, qui a systématiquement sacrifié les pactes politiques partagés au profit d’une consolidation rapide du pouvoir.

L’abandon du front de l’opposition

L’approche transactionnelle de Tshisekedi vis-à-vis de ses engagements a commencé avant même sa présidence. En novembre 2018, lui et Vital Kamerhe se sont retirés de l’Accord de Genève, qui avait désigné Martin Fayulu comme candidat unique de l’opposition au sein de la coalition Lamuka. Ce retrait, survenu en moins de 24 heures, constitua une capitulation directe face aux manifestations violentes et à la pression de la base de son parti, l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS). Tshisekedi affirma avoir été « trompé » lors de la signature de l’accord, mais le résultat net fut la priorité donnée à la pression politique immédiate sur un pacte d’opposition partagé, fracturant le front et ouvrant la voie au résultat électoral contesté de 2018.

La destruction stratégique de la coalition FCC-CACH

Le pacte interne le plus conséquent fut l’accord secret de partage du pouvoir que Tshisekedi conclut avec la plateforme politique de l’ancien président Joseph Kabila, le Front Commun pour le Congo (FCC), après l’élection très contestée de 2018. Le FCC détenait une majorité massive de 350 sièges à l’Assemblée nationale, limitant sévèrement le pouvoir présidentiel de Tshisekedi comparé aux 46 sièges de sa propre coalition CACH. La base de cette alliance fragile était strictement transactionnelle : Tshisekedi obtenait la présidence, tandis que Kabila conservait un pouvoir effectif et des protections institutionnelles.

Inévitablement, cet arrangement s’est révélé intenable pour faire face aux défis nationaux aigus en matière de sécurité et d’économie. La relation s’est totalement fracturée sur le contrôle institutionnel. Le point de bascule intervint lorsque Tshisekedi prit la décision unilatérale de nommer trois nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Étant donné que la Cour constitutionnelle est centrale dans le contrôle des résultats électoraux, ce geste constitua un défi direct visant à neutraliser l’influence de Kabila. Tshisekedi fit également des nominations clés dans l’armée sans l’aval de ses alliés du FCC.

Cette manœuvre agressive mena à l’éclatement de la majorité du FCC et à la consolidation du contrôle présidentiel sur les principales institutions de l’État. Le schéma est clair : Tshisekedi entre dans une alliance par opportunisme, juge les contraintes imposées par le pacte inacceptables, puis dissout l’alliance par des moyens unilatéraux, constitutionnellement contestables, pour centraliser le pouvoir. Ce cycle démontre un manque d’engagement envers la gouvernance partagée, les contrepoids constitutionnels et l’équilibre institutionnel.

III. L’illusion de la réforme : déficits de gouvernance et de responsabilité

Les grands espoirs de réforme intérieure qui avaient accompagné l’inauguration de Tshisekedi, notamment en matière de lutte contre la corruption et de respect de l’État de droit, ont été remplacés par le désenchantement.

L’érosion de la promesse anti-corruption

À son arrivée au pouvoir, Tshisekedi s’était engagé à lutter vigoureusement contre la corruption endémique et à améliorer le bien-être des Congolais, un engagement déterminant pour rétablir des relations apaisées avec les États-Unis et d’autres donateurs occidentaux. Pourtant, cette promesse a rapidement été minée.

Son projet social phare, le Programme des 100 jours, est rapidement devenu synonyme de corruption. L’échec du programme a conduit à la condamnation très médiatisée de son allié clé, Vital Kamerhe, pour détournement de fonds publics destinés au logement social. Si la poursuite d’un haut responsable politique constituait une action rare et notable, elle n’a pas permis de stopper le schéma plus large de malversations. L’Église catholique en RDC a constamment dénoncé l’enrichissement illicite persistant des responsables gouvernementaux. Dans une déclaration de mars 2022, les évêques catholiques congolais ont mis en évidence la continuité de la corruption et du détournement de fonds publics, dénonçant ainsi un déficit sévère et persistant de responsabilité au sein de l’administration.

Régression des droits et libertés

Les promesses de campagne de Tshisekedi visant à « humaniser les services de sécurité » et à permettre aux médias de devenir un « véritable quatrième pouvoir » n’ont pas davantage été concrétisées. L’arrestation de François Beya a suscité de larges craintes d’un « retour à l’État policier », rappelant les tendances répressives du régime Mobutu.

Par ailleurs, la liberté de la presse a été activement restreinte. Cette régression inclut l’expulsion de journalistes critiques, tels que Pero Luwara, qui avaient dénoncé la corruption au sein de la famille présidentielle. Lorsque la transparence et la responsabilité entrent en conflit avec l’image politique du régime ou révèlent des malversations sensibles, la liberté des médias est systématiquement sacrifiée pour protéger l’élite au pouvoir.

Les observateurs concluent que, si l’administration a entrepris quelques mesures cosmétiques, comme la révision des contrats miniers de l’État, la direction manque de « volonté réelle ou de capacité » pour mettre en œuvre de manière stratégique des politiques à long terme. Les réformes systémiques, nécessaires au développement durable, semblent n’être mises en œuvre que sous « la pression constante du FMI, de la Banque mondiale et des donateurs internationaux », confirmant que la volonté politique intérieure pour un changement profond fait défaut.

IV. Le coût stratégique de l’incohérence

La stratégie générale qui sous-tend l’incohérence diplomatique et intérieure de Tshisekedi repose sur l’exploitation de la crise et du conflit pour consolider et maintenir le pouvoir, comme en témoigne l’accent mis sur les élections de 2023, qui « ont primé sur toute considération de planification stratégique à long terme ».

L’usage stratégique d’une rhétorique nationaliste extrême — telle que les déclarations à l’Assemblée générale de l’ONU évoquant un « génocide silencieux » — remplit une double fonction : il sécurise efficacement la base politique nationale et, surtout, détourne l’attention du public des échecs internes en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption et des mauvaises conditions de vie de la majorité de la population. Cette exigence politique dicte les décisions de la politique étrangère, contraignant aux revirements de dernière minute sur des accords diplomatiques autrement finalisés, comme le REIF.

La nature transactionnelle et opportuniste de l’appareil d’État sous Tshisekedi, combinée à la rupture récurrente des pactes politiques et diplomatiques, fait en sorte que les institutions de l’État restent « extrêmement faibles, voire tout simplement inexistantes ». Cette fragilité constitue la principale source de risque pour tous les acteurs externes.

Malgré l’immense richesse en ressources naturelles de la RDC — avec des exportations de cuivre, cobalt et or représentant plus de 95 % des revenus d’exportation — et une croissance notable du PIB, le pays se classe parmi les derniers de l’Indice de développement humain des Nations unies. La majorité des Congolais restent extrêmement pauvres, vivant avec moins de deux dollars par jour. L’absence de fidélité aux engagements institutionnels et diplomatiques fait que la performance économique positive ne se traduit pas par des améliorations tangibles pour la population, laissant inexploité le vaste potentiel du pays.

En définitive, le bilan de Félix Tshisekedi montre que le besoin immédiat de survie politique et l’apaisement d’une base nationaliste volatile priment systématiquement sur tous les engagements — qu’ils aient été contractés avec des partenaires de coalition, exigés par des réformes nationales ou négociés par la communauté internationale. Cette imprévisibilité systémique entretient une tension régionale permanente et constitue un déficit de gouvernance substantiel, faisant de la RDC une force imprévisible au cœur de l’Afrique. Les acteurs internationaux doivent désormais engager leurs interactions avec la conscience claire que les accords, aussi minutieusement négociés soient-ils, peuvent être révoqués unilatéralement s’ils entravent l’agenda politique opportuniste de l’administration congolaise.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!