Mais ceux qui connaissent l’histoire de la région des Grands Lacs africains, en particulier les courants idéologiques qui ont alimenté ses chapitres les plus sombres de pogroms génocidaires, ont reconnu la manœuvre pour ce qu’elle est. Ce n’était pas un simple remaniement ministériel, mais la dernière mutation de la longue et venimeuse survivance de l’idéologie du Hutu Power. Ce n’était pas une simple nomination. C’était une déclaration brute. Un manifeste en bonne et due forme. Un tatouage politico-diplomatique gravé en lettres capitales sur le front du chef de l’État burundais : « Nous sommes bel et bien ouverts aux affaires avec l’idéologie Hutu Power. »

Sans équivoque, le président Ndayishimiye a accompli un coup politique si éhonté qu’il a dû faire hocher la tête d’admiration à des génocidaires rwandais tels que Hassan Ngeze et Léon Mugesera, où qu’ils se trouvent.

Fort de vingt et un ans passés dans les cercles diplomatiques burundais, le Dr Bizimana n’est pas un obscur technocrate. Il prend la tête de la diplomatie de son pays déjà doté — « prêt à l’emploi » — de son propre bras éditorial façon Kangura, commodément hébergé sur la plateforme X (anciennement Twitter), où il a affiné l’art d’injecter, en 280 caractères, une nostalgie génocidaire savamment distillée. À lire son fil assez longtemps, on pourrait le confondre avec le bureau de presse des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).

Une nomination lourde de sens

En signant la lettre de nomination de Bizimana, Ndayishimiye ne s’est pas contenté de pourvoir un poste vacant. Il a adressé une véritable lettre d’amour politique au FDLR, cette milice génocidaire devenue organisation politique, toujours accrochée au fantasme d’un Rwanda sans Tutsi.

Dans des circonstances normales, la désignation d’un nouveau ministre des Affaires étrangères aurait pu susciter des spéculations sur d’éventuels réajustements diplomatiques : investissements, commerce ou alliances internationales. Au Burundi, elle nourrit plutôt les conjectures sur les articles de Kangura qui seront ressortis des archives, traduits en portugais, arabe, swahili, français et anglais, pour être diffusés lors du prochain sommet de l’Union africaine.

Pour un rescapé ou un chercheur du génocide, la charge symbolique est saisissante. C’est comme si, en plein processus de dénazification après l’Holocauste, un chef d’État européen avait nommé Julius Streicher, l’éditeur de Der Stürmer, au poste de chef de la diplomatie — et avait ensuite posé, tout sourire, devant les caméras.

Le curriculum politique de Bizimana s’écrit, en lettres dégoulinantes de venin, au fil d’années de publications sur les réseaux sociaux qui ressemblent à des bulletins de propagande en série au service de la cause Hutu Power.

La tentation pourrait être de balayer ses propos d’un revers de main, en les rangeant dans la catégorie des escarmouches diplomatiques africaines — à l’image de certains dirigeants de RDC qui accusent le Rwanda de tout, depuis les mouvements rebelles jusqu’aux intempéries. Mais ce serait d’une naïveté dangereuse.

Quand un simple internaute tient ce genre de propos, c’est ignoble. Mais lorsque cela sort tout droit de la bouche d’un conseiller présidentiel, aujourd’hui chef de la diplomatie, ce n’est pas une gaffe : cela épouse parfaitement la rhétorique officielle. C’est une politique déguisée en insulte personnelle.

Elle façonne les relations d’État à État, influence l’opinion publique et signale aux alliés idéologiques que les vieilles haines redeviennent une monnaie politique respectable.

C’est pourquoi la nomination de Bizimana importe. Elle ne concerne pas le rôle du Burundi au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est, de l’Union africaine ou son vote à l’Assemblée générale des Nations unies. Elle marque la normalisation du discours génocidaire au sommet même d’un gouvernement souverain.

Vieille idéologie, nouveau visage

Si le Burundi voulait un ministre des Affaires étrangères dont le fil sur les réseaux sociaux ressemble à un Kangura en continu — saturé d’injures, de théories du complot et de diatribes ethniques — il l’a trouvé. Le 1er février 2025, six mois avant sa nomination, Bizimana publiait sur la plateforme X (anciennement Twitter), visant ouvertement le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe :

« Enfin, il faut comprendre l’attitude d’Olivier Nduhungire, un Hutu de service et ancien Interahamwe qui cherche à se faire accepter par l’establishment tutsi rwandais en adoptant des positions que même ses dirigeants n’oseraient pas exprimer. Les @fdnbbi n’ont rien à voir avec les FDLR. »

Quand l’homme de Ndayishimiye traite le ministre rwandais des Affaires étrangères de Hutu de service et d’« ancien Interahamwe », il n’innove pas : il recycle. Ces qualificatifs ne sont pas de simples piques politiques improvisées. Non seulement ils sont infondés, mais ils proviennent directement de la boîte à outils linguistique de l’idéologie génocidaire.

Voyons de plus près cette « œuvre » de désinformation.

D’abord, la diffamation : traiter Nduhungirehe d’« ancien Interahamwe » — une milice responsable de massacres de masse durant le génocide contre les Tutsi en 1994 — en sachant pertinemment que c’est faux. Ce n’est pas une insulte lancée à la légère, mais un acte calculé d’assassinat réputationnel, assimilant la cible à un criminel de masse condamné.

Le terme « ancien Interahamwe » va bien au-delà du simple dénigrement : c’est l’instrumentalisation délibérée de l’histoire traumatique du Rwanda. Les Interahamwe n’étaient pas un cercle de débat, mais des milices armées de machettes qui, en 1994, massacrèrent plus d’un million de Tutsi et de Hutu opposés au crime.

La seconde insulte — « Hutu de service » — est encore plus révélatrice. Ce n’est pas un slogan neutre. C’est un terme issu de la propagande Hutu Power de l’après-génocide, apparu au milieu des années 1990, utilisé pour stigmatiser les Hutu qui refusaient de céder à l’idéologie ethnique et qui, au contraire, s’engageaient pour la coexistence ou travaillaient au sein d’institutions non contrôlées par l’ancien régime génocidaire. Ces Hutu étaient traités de « traîtres » au service de maîtres tutsi, un peu comme, dans d’autres contextes, on tournait en dérision les collaborateurs coloniaux. Au Rwanda, être étiqueté « Hutu de service », c’était être marqué pour la mort sociale — et, bien souvent, pour l’élimination physique.

Que Bizimana ait puisé dans cet arsenal verbal en 2025 en dit long — et de façon glaçante : la pensée Hutu Power n’est pas seulement présente dans le système politique burundais, elle y prospère, et elle est de nouveau utilisée contre les Rwandais qui la rejettent, en particulier ceux occupant des postes d’influence.

L’expression Hutu de service appartient en effet au lexique pur et dur du Hutu Power, directement tiré des pages de Kangura ou de la chanson de Simon Bikindi Nanga Abahutu, et popularisé dans les salons politiques des génocidaires en exil. Elle véhicule l’idée que tout Hutu qui ose collaborer avec des Tutsi, les défendre ou même simplement coexister avec eux est un vendu, une marionnette, un traître à la « race ».

Et pour que le message soit bien clair, Bizimana prend soin de rassurer son auditoire que les forces armées burundaises n’ont « rien à voir avec les FDLR ». Une affirmation qui, venant d’un homme dont l’empreinte numérique pourrait servir d’archive de communication pour les FDLR, relève d’une insincérité de calibre platine.

Paul Rusesabagina, dans son ouvrage The Ordinary Man, définit d’ailleurs les Hutu de service comme ces Hutu de façade, promus à des postes élevés mais dépouillés de tout pouvoir réel — des « Hutus à louer ».

Indignation face à la complaisance

Plus tôt ce même mois, Bizimana s’entraînait déjà à son rôle. Réagissant à une autre déclaration de Nduhungirehe, il écrivait :

« En tant que diplomate et universitaire, je trouve ce post ridicule et immature. Comment se fait-il que @onduhungirehe, un Hutu du Rwanda, devienne porte-parole des Tutsi congolais ? »

En quelques mots, le masque tombe complètement. L’indignation de Bizimana ne porte ni sur une politique ni sur un principe : elle réside dans l’impossibilité, dans sa vision du monde, qu’un Hutu prenne la défense de Tutsi — même lorsque ces derniers sont menacés d’anéantissement dans un pays voisin.

Certains sont finalement retournés au Rwanda lorsqu’il est devenu évident que le rêve des extrémistes d’une victoire militaire depuis les jungles de RDC était voué à l’échec. Mais le dogme sous-jacent — selon lequel Hutu et Tutsi ne peuvent partager le même espace politique — n’a jamais disparu.

La rhétorique de Bizimana, ainsi que l’admiration que lui témoigne le président Ndayishimiye, prouvent qu’elle est bien vivante et qu’elle occupe désormais un bureau à Gitega, avec vue sur le palais présidentiel.

Ce n’est pas seulement de la bigoterie ; c’est un écho direct au tristement célèbre huitième commandement de Kangura : « Un Hutu ne doit jamais éprouver de pitié pour un Tutsi. » Ici, aucune ambiguïté, aucun vernis de nuance politique : la compassion elle-même y était criminalisée.

En termes clairs, l’homme du président Ndayishimiye s’indigne que le ministre Nduhungirehe ait échoué au test de pureté idéologique du Hutu Power. Publiés en décembre 1990, les Dix commandements constituaient un manifeste de haine ethnique qui a directement pavé la voie vers le génocide. L’étonnement de Bizimana face à un « Hutu » défendant des Tutsi reflète ce même absolutisme ethnique inflexible.

L’incrédulité de Bizimana quant à la possibilité qu’un Hutu défende des Tutsi n’est pas une lubie personnelle ou un préjugé isolé ; c’est l’essence même, purifiée, d’une théologie ou philosophie politique qui remonte au premier président du Rwanda post-indépendance, Grégoire Kayibanda. C’est l’ADN idéologique transgénérationnel qui va du PARMEHUTU à Kangura, et de là jusqu’au palais présidentiel et au ministère des Affaires étrangères du Burundi.

Kayibanda avait déclaré, de façon devenue tristement célèbre, que les Hutu et les Tutsi étaient aussi différents que « des créatures issues de planètes différentes », une affirmation qui servit de colonne vertébrale philosophique à des décennies de discrimination, de pogroms et, finalement, au génocide de 1994 contre les Tutsi.

Pour saisir pleinement la portée du langage de Bizimana, il faut comprendre l’ossature idéologique qui le sous-tend. Dans les années qui ont précédé le génocide contre les Tutsi, des politiciens et figures médiatiques extrémistes ont travaillé sans relâche à désigner et définir « l’ennemi ». Au début des années 1990, cette vision du monde avait été perfectionnée sur le plan technologique et politique dans les « Dix commandements du Hutu » du magazine Kangura, dont le huitième érigeait la compassion envers les Tutsi en trahison raciale grave.

En septembre 1992, l’armée rwandaise — sous le commandement du général-major Déogratias Nsabimana — officialisa la « Définition de l’ennemi », qui plaçait les Tutsi, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du Rwanda, au sommet de la liste des ennemis de l’État hutu. Cette note fut diffusée à toutes les unités militaires, étape bureaucratique qui préparait méthodiquement le massacre à venir.

Sans reproduire in extenso le texte de cette sinistre « Définition de l’ennemi » — véritable catéchisme empoisonné des élites Hutu Power en 1992 — on peut en résumer la logique : les Tutsi, qu’ils vivent au Rwanda ou ailleurs, étaient l’ennemi éternel. Par conséquent, tout Hutu qui collaborait avec eux représentait une menace équivalente. La « libération » du Rwanda passait, selon ce dogme, par leur élimination politique et physique.

Les publications de Bizimana sur X ne sont rien d’autre que la continuité numérique de cette lignée : même message, nouveau support.

Ne vous méprenez pas : Ndayishimiye ne s’est pas contenté de tomber par hasard sur le fil X de Bizimana en signant sa nomination. Il savait exactement qui était le Dr Édouard Bizimana, ce qu’il croyait, et ce que signifiaient ses publications. C’est l’équivalent diplomatique de nommer un climatosceptique à la tête de l’Agence de protection de l’environnement — sauf qu’ici, les enjeux ne sont pas la montée des eaux, mais l’augmentation du nombre de cadavres.

Dans la diplomatie des FDLR

Un mois avant sa nomination, le 3 juillet, Bizimana écrivait sur X : « Les FDLR ne sont plus une menace pour le Rwanda, mais un alibi pour que vous… pilliez la RDC. Vos mensonges ne tiennent plus. »

Ce message fait fi d’une montagne de preuves — rapports de l’ONU, enquêtes sur les droits humains, innombrables témoignages — qui confirment l’usage persistant de la terreur, le recrutement d’enfants soldats, et la propagande haineuse des FDLR à l’encontre des populations tutsi, au Rwanda comme à l’étranger. Pourtant, Bizimana défend leur cause, les réduisant à de simples boucs émissaires utilisés par le Rwanda pour justifier ses interventions en RDC.

Cette ligne de défense pourrait être intégrée, sans aucune modification, dans n’importe quel communiqué de presse des FDLR des vingt dernières années. La structure est toujours la même : nier catégoriquement que les FDLR constituent une entité dangereuse ; affirmer systématiquement que le Rwanda s’en sert de prétexte pour envahir la RDC ; et ignorer les massacres documentés, le recrutement d’enfants soldats et la propagande anti-Tutsi qui constituent la raison d’être des FDLR.

Le président Ndayishimiye a parfaitement compris que son nommé ne se contente pas d’être sympathique au discours des FDLR : il le maîtrise parfaitement. Le processus de sélection a été rigoureux.

En choisissant un fervent partisan des FDLR et de leur idéologie, Ndayishimiye a pris une décision délibérée : affirmer sa solidarité idéologique avec les FDLR ; récompenser l’instrumentalisation du discours Hutu Power ; et transformer assurément la politique étrangère de son pays en une extension d’une campagne de propagande génocidaire.

La République démocratique du Congo est depuis plus de trente ans un champ de bataille et un refuge pour ces forces génocidaires. Elles s’y sont regroupées, ont formé les FDLR, et sont depuis impliquées dans des massacres, des viols collectifs et le recrutement d’enfants soldats.

L’idéologie des FDLR demeure résolument génocidaire. Leur existence incarne un refus d’accepter l’ordre post-génocide au Rwanda ainsi qu’une tentative persistante de déstabiliser la région. L’État congolais, affaibli par des décennies de conflits et de corruption, a souvent fermé les yeux, toléré tacitement voire soutenu la présence des FDLR, en raison de calculs ethniques et d’opportunismes politiques.

Cette situation problématique a permis à l’idéologie des FDLR de s’infiltrer dans divers pans de la politique congolaise. Certaines factions ont noué des alliances inconfortables, tandis que d’autres exploitent la rhétorique des FDLR pour attiser des peurs ethniques mortelles ou accroître leur influence dans les conflits locaux. Il est aujourd’hui très clair que les troupes burundaises ne sont pas en RDC pour instaurer la paix, mais pour défendre leur allié idéologique, les FDLR.

Sous la présidence de Ndayishimiye, le Burundi semble s’engager dans cette polarisation régionale. La défense ouverte des FDLR par Bizimana est un signal fort : les discours extrémistes qui nourrissent l’existence de cette milice disposent désormais d’alliés au sein des structures officielles gouvernementales, au-delà des frontières congolaises.

En plaçant Bizimana à la tête de la diplomatie burundaise, Ndayishimiye donne son aval officiel à une idéologie qui légitime les FDLR, nie l’histoire du génocide rwandais et entretient la haine ethnique.

Cette décision symbolise l’entrée formelle du Burundi dans un axe régional du déni et de l’extrémisme, le plaçant résolument du côté des forces qui rejettent la paix, la vérité et la réconciliation.

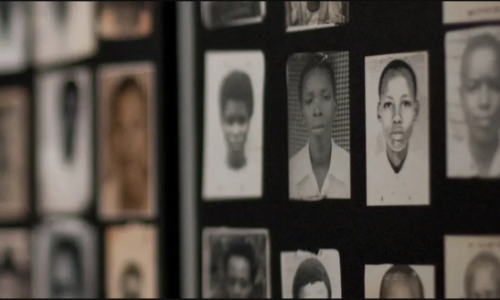

Dans une région qui a un besoin urgent de bâtisseurs de ponts et de diplomates engagés pour la stabilité, ce choix est régressif et périlleux. Sur le plan symbolique, il envoie un message clair aux survivants du génocide contre les Tutsi de 1994 : l’idéologie qui a décimé vos familles est non seulement vivante — elle siège désormais à la table du ministère des Affaires étrangères du Burundi. Le message est sans équivoque : l’idéologie responsable d’immenses souffrances au Rwanda et, in fine, dans toute la région, non seulement a survécu, mais a obtenu une respectabilité diplomatique.

Au plan régional, cette nomination approfondit la méfiance, empoisonne les processus de paix comme ceux de Luanda et Nairobi, et rassure les génocidaires des FDLR, qui voient leur chef d’État récompenser ouvertement leurs défenseurs. Dans le contexte instable des Grands Lacs, les mots ne sont jamais innocents. La région a vu comment la propagande et les discours de haine préparent le terrain aux violences de masse et au génocide.

Hélas, lorsque des responsables diplomatiques tels que Bizimana véhiculent des tropes génocidaires et des insultes infondées, ils font passer le discours de haine des marges au cœur même de la conduite de l’État.

Sur la scène internationale, le choix de Bizimana normalise l’idée que les discours de haine, le révisionnisme historique et le négationnisme sont des outils acceptables de la diplomatie. En nommant Bizimana, Ndayishimiye n’a pas seulement offert un allié des FDLR à un poste élevé : il s’est lui-même fait co-porte-drapeau de leur cause.

Cette nomination n’a pas simplement comblé un vide. Elle a ouvert grand les portes de la diplomatie de Bujumbura aux fantômes des idéologies génocidaires. Bizimana, connu depuis longtemps pour ses dérapages sans filtre sur les réseaux sociaux et sa défense assumée des FDLR — la milice génocidaire responsable de décennies d’instabilité et d’horreurs en République démocratique du Congo (RDC) — n’était pas un choix inattendu. Il incarnait plutôt la concrétisation d’un projet régional tacite : donner à la propagande haineuse des FDLR une voix officielle dans les couloirs du pouvoir.

Dans une région déjà minée par la guerre sans fin dans l’est de la RDC, la paix fragile au Soudan du Sud et l’insurrection éternelle en Somalie, la dernière chose dont l’Afrique de l’Est a besoin est un autre responsable gouvernemental ravivant le lexique du génocide.

Pourtant, c’est précisément ce que Bizimana a fait, et c’est précisément ce que sa nomination menace de normaliser. Ses paroles ne sont pas anodines, car dans cette région du monde, les mots n’ont jamais été innocents. En 1994, les propos des animateurs radio sont devenus des consignes de massacre de masse. Ceux des politiciens se sont transformés en listes pour les escadrons de la mort.

La différence entre hier et aujourd’hui n’est qu’une question de degré — et de l’attention que la communauté internationale porte au venin déversé sur les réseaux sociaux. La rhétorique de Bizimana — insultant un diplomate « Hutu » pour avoir défendu des Tutsi, prenant ouvertement parti pour des milices génocidaires — répète ces principes avec une fidélité singulière. Sa nomination signifie que les idéologies toxiques jadis cantonnées aux brochures extrémistes et aux émissions radiophoniques de milices ont désormais fait irruption dans les couloirs de la diplomatie officielle.

Dans la course de relais de la haine, Kangura a passé le témoin aux FDLR, qui l’ont transmis au président Ndayishimiye et à son chouchou Bizimana, désormais brandissant ce flambeau dans les ambassades du Burundi à travers le monde. Le message est clair et sans équivoque : la guerre contre la vérité et contre les vies tutsi ne s’est pas arrêtée en 1994 — elle bénéficie simplement d’une immunité diplomatique.

Quand l’histoire regardera ce moment, elle s’interrogera sur la raison pour laquelle un chef d’État a choisi de faire du fauteuil de ministre des Affaires étrangères un trône pour un Hassan Ngeze à l’ère numérique.

Et la réponse sera la même que celle que Kangura aurait imprimée en caractères gras : parce que, dans la politique de la haine, la dévotion à l’idéologie prime sur la loyauté envers la vérité.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!