Si le droit international, dans son affirmation la plus solennelle, proclame l’imprescriptibilité et l’intangibilité des crimes contre l’humanité, il se heurte, dans la praxis, aux inerties administratives, aux réticences diplomatiques et aux calculs géopolitiques qui vident de leur effectivité les principes qu’il érige.

L’affaire révèle ainsi, avec une acuité glaçante, la tension irréconciliée entre l’ambition normative de juger les auteurs présumés de crimes abominables, et la réalité d’un droit fragmenté, subordonné à des souverainetés réticentes ou sélectives. Dans ce hiatus entre l’énoncé du droit et sa mise en œuvre se loge l’impunité, travestie en prudence d’État, dissimulée sous les atours de l’instruction inachevée ou du doute procédural.

A travers le refus d’extrader, l’absence de jugement, et le maintien sur le territoire national d’une figure suspectée d’avoir participé à l’architecture d’un génocide, c’est l’édifice même de la justice pénale internationale qui vacille. En ce sens, l’affaire Agathe Kanziga constitue non seulement un révélateur des dysfonctionnements institutionnels, mais un cas-limite mettant à nu les insuffisances abyssales de l’idéal d’universalité pénale lorsque celui-ci se trouve corseté par les intérêts étatiques.

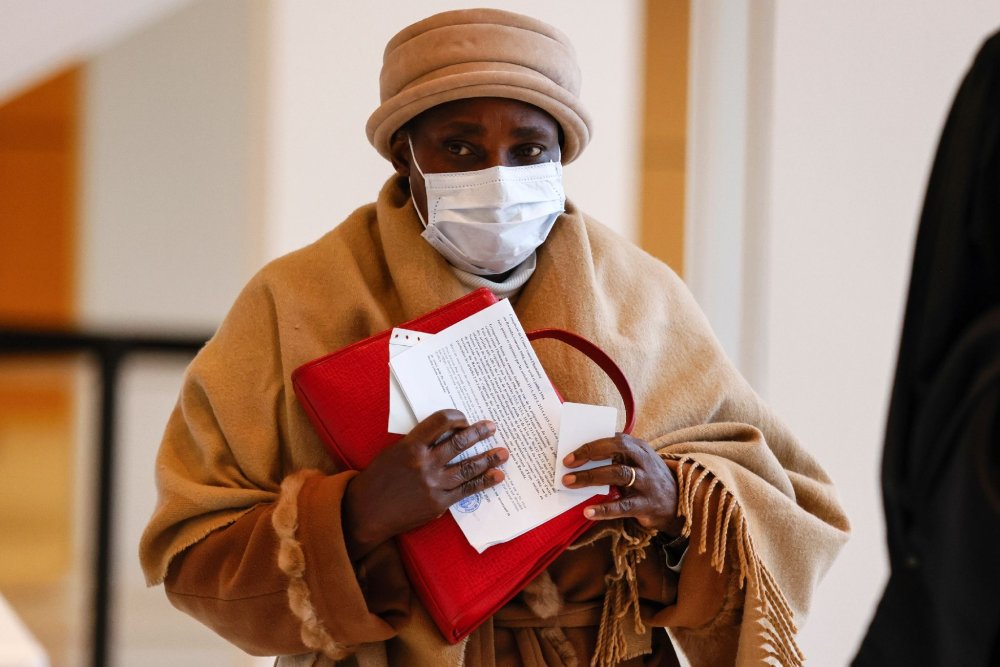

Par-delà la figure historique qu’elle incarne en tant qu’épouse du président rwandais Juvénal Habyarimana, Agathe Kanziga est surtout connue pour avoir exercé, selon de nombreux rapports et témoignages, une influence déterminante au sein de l’« Akazu », ce cercle restreint, familial et opaque, dont les ramifications politiques, militaires et économiques contribuèrent à l’édification du régime génocidaire.

A ce titre, son parcours judiciaire en France, depuis son arrivée en 1994, constitue un révélateur des tensions entre droit d’asile, justice internationale et considérations diplomatiques.

De l’influence politique à l’ombre du génocide : le rôle présumé de l’Akazu

Le nom d’Agathe Kanziga est indissociable de l’Akazu, ce réseau informel de pouvoir constitué exclusivement de membres de sa parentèle, jouant un rôle central dans la configuration politico-sécuritaire du régime rwandais jusqu’à l’effondrement de celui-ci.

S’y retrouvaient notamment son frère Protais Zigiranyirazo, puissant préfet de Ruhengeri, son cousin Elie Sagatwa, secrétaire particulier du chef de l’État, Colonel Nsabimana, Séraphin Rwabukumba, cousin et riche commerçant, Colonel Bagosora, ainsi que Félicien Kabuga, principal bailleur de la tristement célèbre Radio-Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), organe de propagande génocidaire et dont deux fils avaient épousé deux filles Habyarimana.

L’Akazu, décrit dans de nombreux travaux comme une structure mafieuse à la fois clanique, militarisée et affairiste, aurait servi d’ossature logistique et idéologique à la planification et l’exécution du génocide contre les tutsi après avoir effectué plusieurs pogroms dans le Bugesera et Bigogwe entre autre.

Le rapport du juge français Marc Trévidic, dans le cadre de l’instruction sur l’attentat contre l’avion présidentiel du 6 avril 1994, a écarté la thèse d’une responsabilité du Front patriotique rwandais (FPR), en privilégiant celle d’un attentat commandité par les extrémistes hutu, en lien avec l’Akazu.

Depuis les conclusions du juge Marc Trévidic, succédant à l’instruction initialement conduite par son prédécesseur Jean-Louis Bruguière, il apparaît désormais établi que cette dernière fut entachée d’un biais méthodologique manifeste, dicté moins par la rigueur judiciaire que par des considérations d’opportunité politique.

Loin de se borner à une quête impartiale de la vérité, l’instruction Bruguière s’inscrivit dans une dynamique à charge, fondée sur des hypothèses fragiles et des témoignages controversés, aboutissant à une lecture univoque du drame rwandais. Ce positionnement, érigé au rang de vérité judiciaire provisoire, provoqua une rupture diplomatique sans précédent entre la France et le Rwanda, en cristallisant les tensions autour d’un récit antagoniste du génocide.

Or, au-delà du prétoire, cette démarche fut amplifiée par une offensive médiatique savamment orchestrée, émanant de cercles politico-intellectuels soucieux de réécrire l’histoire récente à rebours des faits établis, et désireux d’exonérer les sphères complices, silencieuses au moment du drame. Cette entreprise de révision subtile, fondée sur l’inversion méthodique des responsabilités, s’est appuyée sur des relais éditoriaux complaisants et des financements discrets, façonnant un contre-récit dont l’objectif inavoué était de déplacer le foyer de culpabilité, en accusant le Front patriotique Rwandais (FPR) d’avoir précipité le génocide par l’attentat du 6 avril 1994.

Ainsi, à la faveur de cette instrumentalisation de la procédure judiciaire, un contentieux mémoriel d’envergure internationale s’est cristallisé, où l’autorité de la chose jugée peine à émerger dans un brouillard de manipulations, de calculs diplomatiques et de stratégies de dénégation.

Cette hypothèse, longtemps combattue par des discours alternatifs relevant tantôt de la désinformation, tantôt du négationnisme, fut instrumentalisée pour reconfigurer la narration des responsabilités historiques, allant jusqu’à inverser les responsabilités dans le déclenchement du génocide. Cette béance mémorielle est emblématique de la plasticité des récits lorsqu’ils échappent à la rigueur judiciaire.

De l’asile refusé aux soupçons de complicité de génocide

Exfiltrés par les autorités françaises, Agathe Habyarimana et ses proches seront accueillis et protégés en France dès Avril 1994 dans un contexte où les relations bilatérales avec le régime rwandais déchu faisaient encore l’objet d’une complaisance avérée.

Agathe Kanziga Habyarimana a sollicité le bénéfice du statut de réfugiée politique. Sa demande fut cependant rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Commission des recours des réfugiés (aujourd’hui CNDA).

Dans une décision très argumentée, l’OFPRA considéra qu’il existait des raisons sérieuses de penser que Mme Habyarimana avait activement participé, comme instigatrice ou complice, à la commission du crime de génocide. Cette appréciation, fondée sur de nombreux témoignages et documents concordants, fit état de son rôle d’influence au sein du pouvoir rwandais, qu’elle aurait exercé pour infléchir les orientations politiques vers une radicalisation ethniste.

Elle aurait en outre, selon ces éléments, contribué à la mise en œuvre d’escadrons de la mort avec d’autres membres de sa famille. Ce faisceau d’indices justifia l’application de la clause d’exclusion prévue à l’article 1er, section F, de la Convention de Genève de 1951.

La consécration jurisprudentielle du soupçon : l’arrêt du Conseil d’État de 2013

Par une décision rendue le 5 juin 2013, le Conseil d’État confirma cette exclusion du statut de réfugié. Il affirma que Mme Habyarimana s’était trouvée « au cœur du régime génocidaire » et qu’elle ne pouvait « valablement nier son adhésion aux thèses hutues les plus extrémistes », ni ses liens directs avec les principaux artisans du génocide, ni encore son « emprise réelle » sur la sphère politique rwandaise.

D’un point de vue juridique, cette décision aurait dû logiquement ouvrir la voie à une mesure d’éloignement du territoire français en vertu du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Or, aucune expulsion n’a été exécutée, plaçant la situation de Mme Habyarimana dans une zone d’indétermination juridique, à la croisée de la passivité administrative et des calculs diplomatiques.

Une justice française saisie mais demeurée silencieuse

Face à cette inaction de l’État, le Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR) saisit la justice française en février 2007, déposant une plainte pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l’humanité. Une information judiciaire fut alors ouverte, confiée au pôle spécialisé du tribunal judiciaire de Paris.

En 2016, Agathe Habyarimana fut placée sous le statut de témoin assisté, reconnaissant l’existence d’éléments à charge, mais insuffisants pour une mise en examen. Toutefois, après près de deux décennies d’enquête, la justice française vient de prononcer, le 16 mai 2025, une ordonnance de non-lieu partiel, clôturant l’information judiciaire sans poursuite pénale. Cette décision constitue une rupture profonde dans l’attente de justice exprimée par les victimes et les parties civiles.

Une exception française : entre inertie politique et faillite judiciaire

Aujourd’hui âgée de 82 ans, Agathe Habyarimana réside toujours en France, sans titre de séjour, sans statut régulier et sans poursuite engagée à son encontre. Cette situation, à la fois irrégulière et tolérée, interroge la cohérence des engagements internationaux de la France, signataire de la Convention contre le génocide de 1948 et du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale.

Ce traitement dérogatoire paraît procéder non d’une évaluation juridique objective, mais d’un calcul diplomatique voire d’un tabou politique persistant concernant le rôle de la France dans le contexte du génocide contre les tutsi. En l’absence d’extradition et de jugement en France, l’État français tolère de facto la présence d’une personne soupçonnée de participation à un génocide, en contradiction avec le principe fondamental de non-impunité.

De la norme à l’inaction, une justice empêchée

Le cas Agathe Kanziga Habyarimana illustre avec acuité les impasses contemporaines de la justice pénale internationale lorsqu’elle se heurte à des logiques d’État. Il démontre que la reconnaissance formelle d’un génocide ne suffit pas à garantir la poursuite effective de ses présumés responsables, surtout lorsque ceux-ci bénéficient de soutiens politiques, d’ombres diplomatiques ou de clivages mémoriels non résolus.

La France, qui se veut acteur majeur du droit international et de la justice universelle, ne peut se permettre d’aménager ses obligations au gré des opportunités politiques. La lutte contre l’impunité ne saurait souffrir d’exceptions : elle appelle à une application rigoureuse, impartiale et effective des principes du droit international pénal. A défaut, c’est la crédibilité même de l’État de droit qui se trouve compromise.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!