Rédigé dans le sillage de la Shoah, à un moment où le monde venait de contempler l’abîme de la cruauté humaine, le document parvient — presque incompréhensiblement — à placer le génocide sur le même plan moral que l’avortement, l’euthanasie et même la prostitution.

Il ne s’agit pas uniquement d’un échec de langage ou de théologie ; c’est une faute éthique profonde qui révèle l’incapacité des rédacteurs à saisir ce qu’est le génocide et ce qu’il représente dans l’ordre moral des crimes contre l’humanité.

Le texte dit : « … tout ce qui s’oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d’homicide, le génocide, l’avortement, l’euthanasie ou le suicide volontaire ; tout ce qui viole l’intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, les tortures infligées au corps ou à l’esprit, les tentatives de contraindre la volonté elle-même ; tout ce qui offense la dignité humaine, comme les conditions de vie infrahumaines, les détentions arbitraires, les déportations, l’esclavage, la prostitution, le trafic de femmes et d’enfants ; ainsi que les conditions de travail avilissantes, où les hommes sont traités comme de simples instruments de profit au lieu d’être considérés comme des personnes libres et responsables ; toutes ces pratiques et d’autres du même genre sont des infamies à dénoncer… »

À première vue, cette déclaration peut sembler être une condamnation vertueuse du mal. Mais un examen plus attentif révèle un inquiétant nivellement des catégories morales, une sorte de soupe épaisse qui n’est ni philosophiquement rigoureuse ni théologiquement fondée.

Une moquerie de la création divine

Assimiler le génocide — l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux — à d’autres actes moralement controversés ou même répréhensibles n’est pas seulement trompeur ; c’est moralement et éthiquement aberrant.

Commençons par l’évidence : le génocide n’est pas simplement une autre forme de meurtre. C’est un crime d’intention, d’ampleur et d’idéologie. Le génocide ne consiste pas seulement à ôter la vie ; il s’agit d’éliminer une identité, d’effacer une mémoire et de détruire le tissu même d’un peuple. C’est l’équivalent théologique d’une tentative de « dé-créer » ce que Dieu a créé.

Le crime de génocide, pour les croyants de tradition judéo-chrétienne, se moque de l’Imago Dei — l’image de Dieu en l’homme — non seulement en détruisant des individus, mais en affirmant qu’un groupe entier est indigne d’exister. Placer ce crime dans une liste générique qui inclut la prostitution, des conditions de travail précaires ou même l’euthanasie révèle une effroyable absence de discernement, une cécité morale et intellectuelle face au mal spécifique que représente le génocide.

Pour mieux saisir l’obscénité de cette confusion, considérez ceci : des rues rouges à Amsterdam, Genève ou Hambourg et une chambre à gaz sont tous deux considérés comme des signes de la dépravation humaine — mais un seul a été conçu pour effacer l’existence d’un peuple. L’un est le symptôme d’une dégradation morale ; l’autre est un instrument d’anéantissement idéologique.

En les mentionnant dans un même souffle, les rédacteurs de Gaudium et Spes n’ont pas clarifié, mais bien profané le langage même du mal. L’un relève de l’exploitation ; l’autre fabrique la mort de masse. L’un détruit la dignité ; l’autre anéantit l’existence.

Réfléchissons-y : Gaudium et Spes, au paragraphe 27, s’effondre sous le poids de son propre relativisme moral. Le texte prétend condamner toutes les atteintes à la dignité humaine, mais ce faisant, il sape sa capacité à dire quelque chose de significatif sur la plus radicale de ces atteintes.

Le format même de la liste — où le génocide est glissé entre l’avortement et le suicide volontaire, puis mis sur le même plan que la détention arbitraire ou les conditions de vie infrahumaines — ressemble davantage à un inventaire bureaucratique de péchés sociaux qu’à une réflexion théologique sérieuse sur le mal. Cette liste morale n’est pas seulement inadéquate ; elle en devient choquante.

Où est la gradation morale ? Où est la reconnaissance que certains crimes sont catégoriquement plus graves que d’autres, non seulement par leurs effets, mais par leur nature même ? Les rédacteurs semblent soit incapables, soit réticents à admettre qu’il existe une hiérarchie dans les maux moraux.

Même le droit séculier reconnaît des degrés dans la criminalité — du vol à la tire au meurtre de masse. Mais, d’une manière ou d’une autre, dans Gaudium et Spes, la voix magistérielle de l’Église devient sourde, incapable de distinguer entre l’extermination systématique, idéologiquement motivée, d’un peuple et, disons, de « déplorables conditions de travail ».

Certes, l’Église catholique a de longue date condamné l’avortement et l’euthanasie, et beaucoup défendent la sainteté de la vie à toutes ses étapes. Mais le langage moral qui convient à la tragédie de l’avortement, tel qu’ils la conçoivent, ne peut ni ne doit être appliqué au génocide.

Le premier, dans l’enseignement de l’Église, peut être considéré comme un péché grave contre la vie individuelle, mais le génocide est un péché contre l’existence collective. Le premier est personnel ; le second est politique, idéologique et cosmique dans ses implications. L’un s’attaque à une vie ; l’autre tente d’effacer un peuple.

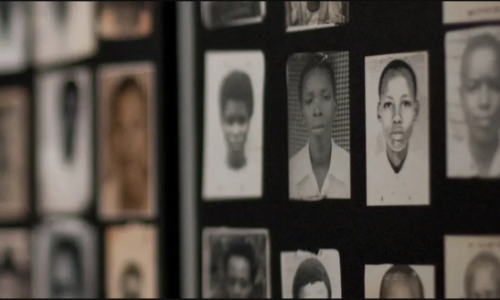

On ne peut oublier l’ironie tragique qu’un prêtre catholique, Athanase Seromba, n’a pas seulement béni des armes ou incité à la violence pendant le Génocide contre les Tutsi de 1994 au Rwanda — il y a activement participé. Il a ordonné la démolition d’une église dans laquelle s’étaient réfugiés 2 000 civils tutsi.

Seromba, comme d’autres génocidaires, ne voyait pas les Tutsi comme des êtres créés à l’image de Dieu, mais comme un groupe qu’il fallait anéantir. Lorsque Gaudium et Spes range le génocide aux côtés de la prostitution, cela rend-il justice à l’acte monstrueux de Seromba ? Ou cela suggère-t-il subtilement qu’il ne vaut pas mieux qu’une femme contrainte de se prostituer pour survivre ? Voilà l’absurdité morale et la cruauté nichées au cœur de ce paragraphe.

Ce qui rend le traitement du sujet dans la section 27 particulièrement révoltant, c’est qu’il a été rédigé dans l’ombre historique d’Auschwitz, de Treblinka, de Nyarubuye, de Murambi et d’innombrables autres lieux de massacre de masse. L’encre de la Convention sur le génocide de 1948 était à peine sèche.

Le monde avait entendu les témoignages des survivants. Les preuves des chambres à gaz, des charniers et des milices armées de machettes étaient connues. Et pourtant, la plus haute voix pastorale de l’Église à l’époque n’a pas su se hisser à la hauteur morale du moment.

À la place, elle a éludé le sujet en le diluant dans un catalogue indistinct de maux, comme si le génocide n’était qu’un problème social parmi d’autres, au même titre que le mal-logement ou la traite des enfants. Ce n’est pas un enseignement moral. C’est une faute morale.

Le préambule de la Convention sur le génocide énonce avec une clarté morale sans équivoque : « Le génocide est un crime en droit international, contraire à l’esprit et aux buts des Nations Unies et condamné par le monde civilisé. »

C’est, comme l’a soutenu Raphaël Lemkin, qui a forgé le terme, le « crime des crimes » — un crime qui vise à détruire non seulement des personnes, mais aussi une culture, une langue, une mémoire. Pour Lemkin, le génocide était une catastrophe spirituelle et morale qui exigeait une désignation spécifique, sans ambiguïté. Ne pas le faire, comme le fait Gaudium et Spes, c’est trahir cette clarté.

Des rédacteurs insensibles

On ne peut s’empêcher de se demander : à quoi pensaient les rédacteurs ? Ont-ils vraiment mesuré la portée théologique de leurs propos ? Étaient-ils tellement obsédés par l’idée de condamner globalement tout le mal qu’ils en ont oublié que tous les maux ne se valent pas ?

Ou pire encore, pensaient-ils qu’en amalgamant tous les péchés, ils allaient, par association, hausser la condamnation des maux moindres ? Si tel était le calcul, le résultat n’est pas une élévation, mais une profanation. Quand le génocide est évoqué dans la même phrase que la prostitution, ce n’est pas la prostitution qui est avilie — c’est le génocide qui est rabaissé.

Après tout, le génocide est un crime international, tandis que la prostitution est légale et réglementée dans certains pays.

D’un point de vue théologique, ce réductionnisme est révoltant. Pour les croyants sincères, le génocide n’est pas seulement une atteinte à la dignité humaine ; c’est un blasphème contre le Créateur, une rébellion directe contre la providence divine. Chercher à anéantir un peuple, c’est s’arroger une prérogative divine : décider qui mérite d’exister.

Ce crime est commis pour usurper le rôle de Dieu en tant que Créateur et Juge. Le génocide dit : « Ces personnes n’auraient jamais dû exister. » Quel plus grand affront pourrait-il y avoir à la souveraineté de Dieu ? Que l’Église mentionne ce crime dans une liste aux côtés de la « vente de femmes et d’enfants » et de « l’emprisonnement arbitraire » montre qu’au moins dans ce passage, son imagination théologique a tragiquement failli.

Le philosophe allemand Karl Jaspers, dans La culpabilité allemande, avertissait que l’échec moral commence avec le refus de nommer le mal par son vrai nom. « Ce qui est arrivé est un avertissement. L’oublier est une faute. En minimiser la gravité est un crime. »

Les rédacteurs de Gaudium et Spes n’ont pas oublié le génocide — mais en le banalisant par une équivalence morale, ils ont commis un crime subtil de théologie : celui de masquer le mal.

Il ne s’agit pas de dire que la prostitution ou la traite des enfants sont des sujets mineurs. Ce sont des péchés graves. Mais ils ne cherchent pas à anéantir un peuple. Ils ne conçoivent pas des structures bureaucratiques de mort. Ils ne créent pas des machines de propagande pour déshumaniser des populations entières. Ils ne mobilisent pas l’appareil d’État, la loi, l’Église et l’université pour justifier un massacre de masse.

Le génocide est sui generis. Et refuser de le traiter comme tel, c’est déjà, en soi, une forme de complicité dans son déni.

Ce passage de Gaudium et Spes trahit aussi un détachement clérical préoccupant. On imagine des théologiens en robe, dans leurs tours d’ivoire, débattant de principes moraux, totalement coupés du sang et des cris des victimes.

Il y a ici une stérilité, un antiseptique moral qui efface l’horreur du génocide pour la remplacer par des condamnations abstraites. Ce n’est pas la voix de pasteurs qui sentent l’odeur de leurs brebis ; c’est la voix d’administrateurs qui classent les maux dans de sages dossiers. Ce qu’il faut, c’est une indignation prophétique, non une catégorisation bureaucratique.

L’Église catholique doit faire mieux. Sa voix morale a de l’importance précisément parce qu’elle est censée transcender la commodité politique pour dire des vérités éternelles. Mais lorsque cette voix ne sait pas distinguer le génocide de la prostitution, elle cesse d’être prophétique et devient ordinaire. Or la banalité, comme Hannah Arendt nous l’a rappelé, est la servante du mal.

À la lumière de cela, une révision de Gaudium et Spes n’est pas seulement justifiée ; elle est d’une urgence absolue. L’Église doit trouver le courage de dire ce qui aurait dû être dit en 1965 : que le génocide est une abomination morale unique, un « suprême affront au Créateur », non pas au même titre que d’autres crimes, mais dans une catégorie à part.

Tant que cela ne sera pas fait, cette partie du paragraphe 27 restera un monument non pas à la clarté morale, mais à la confusion, à l’aveuglement et à une banalisation profondément troublante de l’un des plus grands maux de l’histoire humaine.

Ce qui rend cette négligence encore plus révoltante — et, en un sens, criminelle en soi — c’est que les rédacteurs de Gaudium et Spes n’ont pas travaillé dans un vide moral. Ils avaient accès à l’information, aux rapports, aux voix prophétiques qui, dans le monde d’après la Shoah, hurlaient que le mal n’avait pas été enseveli sous les gravats de Berlin, mais qu’il vivait, aussi tranchant qu’une machette, sur les collines du Rwanda.

Au début de l’année 1964, Radio Vatican elle-même — pourtant peu encline à l’exagération — rejoignait des médias internationaux réputés pour affirmer qu’un génocide avait eu lieu contre les Tutsi. Bertrand Russell, qui n’était guère amateur de drames théologiques, l’a qualifié de premier génocide depuis la Shoah.

Et pourtant, dans une acrobatie morale si spectaculaire qu’elle mériterait une cathédrale à elle seule, les rédacteurs de Gaudium et Spes — un an plus tard — ont réduit cette atrocité à une virgule dans une phrase, confortablement logée entre l’euthanasie et la prostitution.

À moins, bien sûr, qu’ils ne se soient inspirés d’hommes comme Mgr André Perraudin, l’ecclésiastique suisse dont les lettres pastorales servaient pratiquement de plans pour l’idéologie génocidaire au Rwanda. Perraudin, qui reprochait à Radio Vatican sa référence « trompeuse » au génocide, aurait tout aussi bien pu rédiger lui-même les notes de bas de page de la section 27.

L’omission n’est pas seulement de l’ignorance — c’est une complicité drapée de soutanes. C’est le blanchiment d’une histoire ensanglantée à grands seaux d’eau bénite et d’euphémismes. C’est une dissimulation enveloppée dans le latin conciliaire.

La vigilance des survivants et un appel à réviser le document

Pour les survivants du génocide, il ne s’agit pas simplement d’un oubli doctrinal. C’est un couteau moral enfoncé dans des plaies encore ouvertes. Imaginez une mère qui a vu ses enfants massacrés à la machette et à qui l’on dit que leur souffrance équivaut à celle d’un ouvrier privé de pause déjeuner.

Imaginez un prêtre bénissant un bulldozer pour raser une église remplie de réfugiés tutsi — puis imaginez des théologiens de l’Église, à Rome, décidant que le génocide et les bordels relèvent du même paragraphe théologique. Ce n’est pas seulement de l’insensibilité — c’est diabolique. C’est le genre d’erreur qui ne se produit que lorsque des théologiens choisissent la commodité plutôt que la conscience, la neutralité plutôt que la vérité, et la diplomatie plutôt que la décence.

En tant que survivant, je ne peux pas fermer les yeux sur cette lacune grotesque. Ce n’est pas une omission érudite dont on débat dans des colloques ; c’est une tache sur l’âme de l’Église. C’est l’institutionnalisation du silence. Et lorsque le silence rencontre l’atrocité, il ne devient pas sagesse — il devient complicité.

Tant que cette partie de l’encyclique ne sera pas seulement revisitée, mais publiquement reconnue et regrettée, la voix de l’Église sur la dignité humaine continuera de sonner creux pour ceux qui savent ce que signifie être désigné pour l’extermination pendant que le ciel détournait le regard — ou pire, hochait poliment la tête avant de tourner la page.

Pour un document qui prétendait dialoguer avec le monde moderne avec une ouverture et une urgence nouvelles, cet échec est plus qu’un faux pas théologique. C’est un scandale. Et tant qu’il ne sera pas corrigé, il restera une infamie à part entière — non pas commise contre la vie, mais contre la vérité elle-même.

Quelle bienveillance, vraiment, de la part des rédacteurs de Gaudium et Spes, d’avoir élevé la prostituée, le patron d’atelier clandestin, le geôlier arbitraire et le génocidaire au même rang devant le tribunal de l’indignation morale catholique.

On ne peut qu’imaginer le grand tribunal cosmique où l’ingénieur des chambres à gaz siègerait côte à côte avec le patron d’usine corrompu, tous deux également réprimandés pour avoir « empoisonné la société humaine ». Voilà la démocratie morale dans ce qu’elle a de plus grotesque.

Et quel soulagement profond ce doit être, pour tous les génocidaires — Hitler, Himmler, Bagosora, Bemeriki — de savoir que, aux yeux de ce chef-d’œuvre ecclésial, leurs crimes ne sont pas plus horribles que les maux que sont les conditions de travail indignes ou la vente d’enfants.

Ils n’étaient, après tout, qu’une autre manifestation du large éventail des mauvais comportements humains. Peut-être trouvent-ils même quelque réconfort à imaginer leurs crimes soigneusement rangés entre l’euthanasie et l’autodestruction délibérée dans quelque classeur céleste.

Ce n’est pas de la théologie. C’est une moquerie déguisée en sollicitude pastorale. Ce n’est pas de la clarté morale. C’est de l’indifférence cléricale drapée dans les habits de l’universalité.

S’il est un passage qui mérite d’être enterré dans les profondeurs d’un caveau ecclésiastique de la honte, c’est bien le troisième paragraphe de la section 27. Il ne réprimande pas la malveillance. Il lui accorde une équivalence diplomatique. Et cela, cher lecteur, ce n’est pas seulement scandaleux — c’est une comédie sacrée dans ce qu’elle a de pire.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!