Depuis des décennies, l’insécurité chronique dans l’Est du pays est souvent attribuée aux ressources minières. Pourtant, ces minerais, présents depuis la nuit des temps, ne coïncident pas avec la récente flambée des conflits.

Les autorités congolaises pointent du doigt leurs voisins, en particulier le Rwanda et l’Ouganda, accusés de piller ces richesses. Kigali et Kampala rejettent ces accusations, soulignant que les tensions sont d’abord liées à des problèmes politiques internes à la RDC, et que seule une solution congolaise durable permettra de pacifier la région.

Dans un contexte mondial marqué par la transition vers les énergies propres, la demande pour les minerais stratégiques — lithium, cobalt, nickel, cuivre — explose. Ces matières premières sont indispensables à la fabrication des batteries de véhicules électriques et au développement des énergies renouvelables, porteuses d’espoir dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Selon la société américaine ’McKinsey & Company’, d’ici 2025, la demande mondiale en lithium dépassera l’offre de 76 %, celle en cobalt connaîtra un déficit de 53 %. La RDC, avec plus de 70 % du cobalt extrait dans le monde, joue un rôle clé. En 2022, elle a fourni 73 % du cobalt commercialisé mondialement et possède 6 millions de tonnes sur les 11 millions de tonnes de réserves mondiales connues. Par ailleurs, ses réserves de lithium à Manono, dans la province du Tanganyika, s’élèvent à 6,6 millions de tonnes, sans compter d’autres minerais encore peu explorés.

Ce paradoxe — richesse colossale et pauvreté extrême — s’explique en partie par une gouvernance déficiente. Népotisme, tribalisme, corruption et impunité ont favorisé la prolifération des groupes armés, aggravant l’insécurité dans l’Est depuis 1994. À cette époque, Mobutu, président du Zaïre, a accueilli sur son territoire des milices responsables du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994, provoquant une instabilité durable.

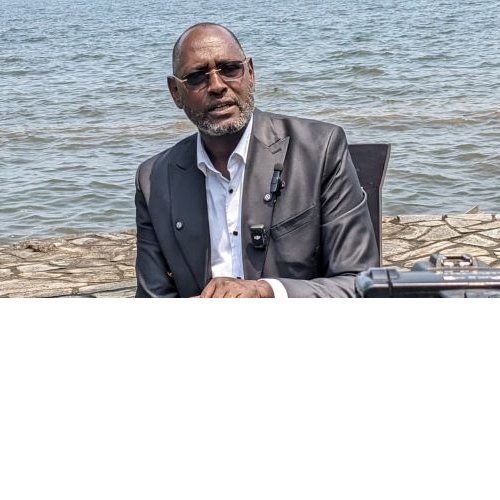

L’économiste Teddy Kaberuka rappelle que la valeur des ressources dépend de leur localisation et de leur gestion. « Les conflits ne sont pas causés par les ressources naturelles, mais par une mauvaise gouvernance », souligne-t-il. « En période de paix, le commerce se fait de façon transparente, bénéfique pour tous. En temps de guerre, la contrebande prospère. »

Aujourd’hui, plus de 62 % des Congolais vivent avec moins de 2 dollars par jour, confrontés à la malnutrition, au manque d’accès aux soins et à une forte natalité. Depuis plus de 30 ans, les conflits armés dans l’Est ont fait plusieurs centaines de milliers de morts et forcé des millions de personnes à fuir leurs foyers. Le nombre de groupes armés est passé de 5 avant 2000 à plus de 260 actuellement, majoritairement installés dans les zones minières, où ils exploitent ou contrôlent les sites.

Un rapport de l’ONU publié en décembre 2023 a révélé que depuis mai, des groupes armés nommés « Wazalendo » contrôlent plusieurs mines, notamment sous la direction du « général » Mutayombwa à Gakombe. Ces groupes bénéficient d’un soutien logistique et militaire important, parfois avec la complicité de certains officiers des Forces armées congolaises.

Human Rights Watch a dénoncé en 2022 l’appui de certains officiers de l’armée congolaise à des groupes armés comme les FDLR, alimentant ainsi les conflits et la multiplication des factions. Malgré les appels de responsables politiques à rompre ces liens, certains hauts cadres congolais entretiennent aussi des relations avec des puissances étrangères engagées dans une guerre économique autour des minerais.

Au-delà des problèmes internes, la RDC fait face à une exploitation internationale controversée de ses richesses. Environ 70 % des sites miniers sont contrôlés par des entreprises chinoises, le reste partagé entre des sociétés américaines et européennes. Entre 2010 et 2020, ces multinationales ont généré 35 milliards de dollars de revenus, tandis que l’entreprise publique Gécamines n’a perçu que 564 millions de dollars.

Lors de sa visite à Kinshasa en janvier 2023, le pape François a dénoncé cette exploitation, la qualifiant de « pillage scandaleux et inhumain ». En 2019, une plainte déposée à Washington a mis en cause de grandes entreprises technologiques — Apple, Google, Dell, Microsoft, Tesla — accusées d’avoir tiré profit du travail des enfants dans les mines de cobalt, où plusieurs mineurs ont trouvé la mort.

Ces entreprises sont leaders dans la fabrication de smartphones, ordinateurs et véhicules électriques. Tesla, dont certains véhicules circulent déjà en Afrique, illustre l’interconnexion entre les marchés mondiaux et les ressources stratégiques de la RDC.

Bien que riche en ressources naturelles, la RDC demeure enfermée dans une situation difficile, freinée par une mauvaise gouvernance, des conflits armés persistants et les ingérences étrangères qui entravent son développement.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!