Cependant, la chute de la Première République n’a guère permis de résoudre les problèmes sous-jacents. Le régime de Juvénal Habyarimana, qui prit le pouvoir après le coup d’État, perpétua les mêmes idéologies destructrices de division et d’exclusion ethniques.

Les conséquences de ces problèmes non résolus allaient se révéler tragiquement dans les années suivantes, alors que la nation sombrait dans une dévastation encore plus profonde.

L’ascension du PARMEHUTU et ses luttes internes

Selon un ouvrage intitulé Histoire du Rwanda, coécrit par Paul Rutayisire et Deo Byanafashe, le chemin vers l’établissement du PARMEHUTU comme parti au pouvoir dans les années 1960 fut jalonné de batailles politiques.

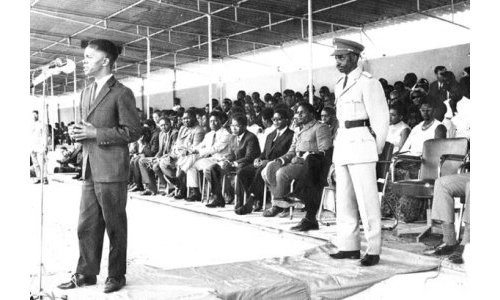

Une fois l’objectif principal du parti, qui consistait à assurer le pouvoir aux Hutus, atteint, il perdit sa direction. Dès le 23 octobre 1966, le PARMEHUTU, qui avait été une force politique dynamique, s’était transformé en un système de parti unique de facto, entièrement intégré aux structures de l’État.

Pourtant, après l’élimination des principaux opposants du parti, dont l’Union Nationale Rwandaise (UNAR) et le mouvement Inyenzi, des fissures commencèrent à apparaître.

Le parti, n’étant plus uni par un ennemi extérieur, fut consumé par les luttes internes et les contradictions internes. La direction du pays, autrefois définie par des objectifs clairs, semblait désormais sans cap.

Les luttes de pouvoir au sein du PARMEHUTU se révélèrent au grand jour, mettant en lumière la corruption, le régionalisme et le manque de discipline interne.

Un rapport de 1964, commandé par le président lui-même, dressait un tableau sombre de la mauvaise gestion du pays : détentions illégales, systèmes judiciaires et administratifs politisés, et absence de collaboration entre les autorités régionales. Ces problèmes, toutefois, furent passés sous silence, le rapport n’ayant jamais été présenté à l’Assemblée nationale pour débat.

Le régionalisme et l’aggravation des divisions

Alors que le PARMEHUTU peinait à maintenir son emprise sur le pouvoir, les divisions régionales se faisaient de plus en plus marquées. Les tensions entre le Nord et le Sud, ainsi qu’entre des provinces comme Butare et Gitarama, s’intensifiaient, révélant des rivalités régionales profondément enracinées.

Le gouvernement était de plus en plus dominé par une clique de politiciens originaires de Gitarama, là où la base de pouvoir du président Kayibanda était la plus solide.

En 1972, cette concentration du pouvoir entre les mains d’un petit groupe de fidèles suscita des frustrations, notamment au sein de l’armée, majoritairement composée d’individus originaires des régions du Nord.

Cette concentration du pouvoir et l’exclusion des autres régions furent encore accentuées par le dernier remaniement du gouvernement Kayibanda, en février 1972.

Sur les 18 ministres, six provenaient de Gitarama, soit un tiers du cabinet, illustrant de manière frappante les déséquilibres croissants qui contribuèrent à la chute du régime.

Le massacre des Tutsi

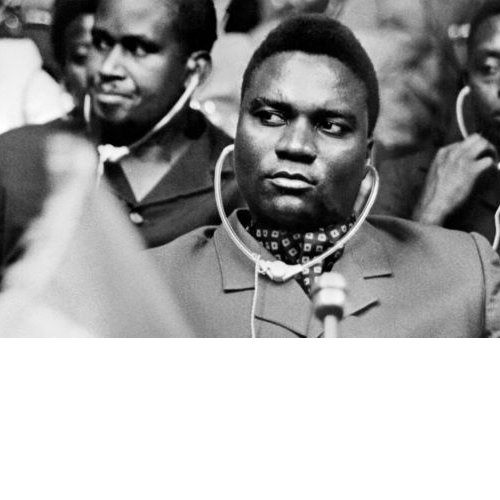

En 1972, le président Kayibanda lança une campagne visant à purger le pays des Tutsi dans les écoles, les établissements supérieurs et les institutions publiques.

Cette politique s’inscrivait dans la continuité des objectifs de la Révolution de 1959, qui avait promis d’éliminer les Tutsi des sphères sociale, politique et économique du Rwanda.

En février 1973, un effort coordonné par le gouvernement aboutit à l’affichage sur les tableaux d’information de listes de fonctionnaires Tutsi « indésirables », tandis que les Tutsi étaient systématiquement écartés de divers secteurs de la société.

Cette vague de nettoyage ethnique, qui entraîna le déplacement de familles entières et la persécution d’intellectuels Tutsi, fut justifiée par le gouvernement comme nécessaire pour corriger le déséquilibre démographique entre la majorité Hutu et la minorité Tutsi.

Cependant, les véritables raisons de cette persécution étaient politiques. Kayibanda et son cercle proche cherchaient à consolider leur pouvoir et à éliminer toute opposition au sein de la population Tutsi.

Bien que cette purge ait ciblé les Tutsi, elle fractura également l’unité du PARMEHUTU. L’incapacité du gouvernement à gérer efficacement le pays, conjuguée à un mécontentement généralisé, aliéna même les partisans les plus loyaux de Kayibanda.

Le coup de grâce

Les turbulences politiques et la violence sectaire atteignirent finalement leur paroxysme à l’été 1973.

Les divisions internes durables devinrent un point de rupture pour l’armée, notamment pour les officiers du Nord, qui se mirent à nourrir un ressentiment croissant contre la domination de la clique de Gitarama.

Le 5 juillet 1973, l’armée, dirigée par le ministre de la Défense Juvénal Habyarimana, procéda à un coup d’État, renversant le gouvernement de Kayibanda.

Le coup fut rapide. Kayibanda fut arrêté et destitué. Lui et plusieurs de ses alliés furent ensuite emprisonnés et, selon les rapports, laissés mourir de faim.

Au moment du coup d’État, la Première République s’était déjà effondrée sous le poids de ses divisions internes.

Cependant, les divisions ethniques persistèrent sous la direction de Habyarimana, conduisant au génocide contre les Tutsi en 1994, qui fut arrêté par le Front patriotique rwandais (FPR).

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!