Ils ont trouvé dans certaines démocraties européennes un asile de convenance, transformant l’hospitalité en complicité passive, et les principes des droits humains en instruments d’évitement judiciaire.

Ces criminels ont exporté avec eux non seulement leur idéologie d’extermination, mais aussi le poison plus insidieux encore du négationnisme, cherchant à réécrire l’histoire sous couvert de liberté d’expression.

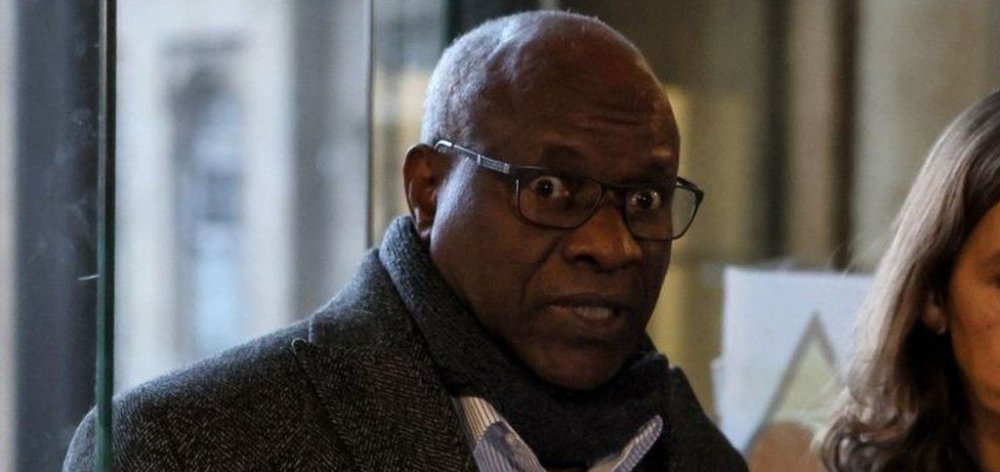

Mais le temps, inflexible gardien de la mémoire, a fini par refermer le piège de la vérité sur leurs pas. L’arrestation, le jugement et désormais la condamnation de Sosthène Munyemana à vingt-quatre années de réclusion criminelle pour participation au génocide contre les tutsi ne relèvent pas seulement d’un acte judiciaire : c’est un acte moral, une réponse de l’Histoire à l’oubli organisé.

Ce médecin de Tumba, naguère homme de science et de respectabilité, a utilisé son savoir non pour soigner, mais pour planifier la mort. En le déclarant coupable, la justice française, après tant d’années de lenteur et d’ambiguïtés, redonne voix aux milliers d’innocents qu’il a contribué à anéantir.

Ce verdict, au-delà de son aspect individuel, marque une rupture symbolique : il signifie que la complaisance occidentale envers les génocidaires trouve enfin ses limites. L’Europe judiciaire, longtemps engourdie par la frilosité diplomatique et le poids des lobbys du négationnisme, commence à assumer sa part de responsabilité dans l’hébergement de l’idéologie du mal.

Cette condamnation sonne comme une victoire tardive, certes, mais essentielle, pour la mémoire des Tutsi et pour la dignité de la justice internationale.

Penser aux victimes de Tumba et d’ailleurs, c’est refuser l’indifférence et redonner à la mémoire sa fonction première : celle de construire la réconciliation sur la vérité, non sur l’oubli. Car il n’est de paix durable que dans la reconnaissance lucide du crime. En cela, chaque condamnation n’est pas une revanche, mais une renaissance de la conscience collective.

L’Histoire retiendra que, face aux artifices de l’exil et aux mensonges du négationnisme, la justice a fini par parler. Et sa parole, même tardive, vaut comme un acte de réparation morale pour les morts sans sépulture, les survivants longtemps méprisés, et un avertissement pour les apprentis falsificateurs qui, sous d’autres cieux, s’imaginent encore échapper à la mémoire du monde.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!