Comme le montre avec érudition l’historien Georges Minois, dans son analyse parue en 1995 dans Les Chemins de la connaissance, la figure de l’Enfer n’est pas née du christianisme, mais d’un lent tissage de mythes, de spéculations philosophiques et de représentations populaires héritées de l’Antiquité.

Dans la Mésopotamie des épopées sumériennes, déjà, Gilgamesh pressent l’existence d’un royaume des ombres où les morts errent sans paix. L’Égypte pharaonique invente le jugement dernier, où le cœur du défunt est pesé contre la plume de Maât, symbole de vérité.

Le monde grec, de son côté, imagine les profondeurs de l’Hadès, où les âmes, jugées par Minos et Rhadamante, subissent d’éternelles purifications.

Platon, dans le Gorgias et la République, donne à ce lieu une dimension morale et presque topographique : l’âme, dit-il, descend dans le Tartare pour expier ses fautes. Quant à Virgile, il inscrit dans le chant VI de l’Énéide une cartographie poétique des enfers, où Énée, guidé par la Sibylle, contemple les supplices des damnés.

De ces sources antiques naît un concept qui n’est pas seulement théologique mais profondément anthropologique : l’Enfer comme reflet de la condition humaine, projection des peurs, des désirs et des fautes de l’homme dans un au-delà supposé régénérateur.

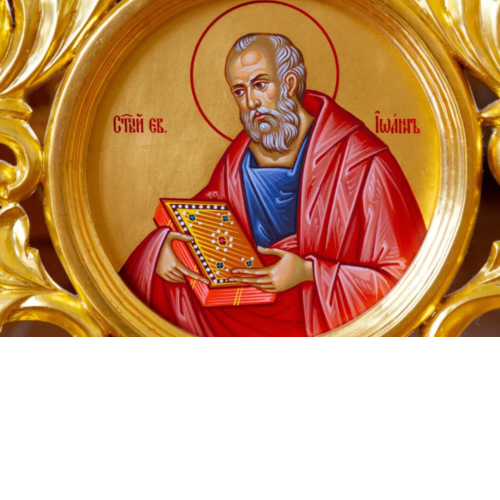

Lorsque le christianisme s’empare de cette notion, il l’élève à une dimension universelle : l’Enfer devient le symbole de la justice divine, le lieu où la moralité se fait rétribution, où le bien et le mal trouvent leur sanction ultime.

Mais ce n’est pas tant la théologie savante que la ferveur populaire qui façonne les images flamboyantes de ce lieu de perdition. Les Apocalypses de Pierre et de Paul, rédigées aux IIᵉ et IIIᵉ siècles, multiplient les visions infernales, classant les fautes, décrivant les peines, peuplant les gouffres de monstres et de flammes.

Ainsi se met en place, dès les premiers siècles, un imaginaire du châtiment, redoutable instrument de régulation morale et de contrôle social, par lequel la peur de l’éternité souffrante garantit l’obéissance aux dogmes terrestres.

De la damnation éternelle à l’Enfer intérieur : la métamorphose philosophique d’un mythe

Si les moines du haut Moyen Âge en amplifient les visions terrifiantes, les Pères de l’Église n’en ont pas tous la même lecture. Clément d’Alexandrie et surtout Origène envisagent l’Enfer sous un jour métaphorique : ils y voient une pédagogie spirituelle plutôt qu’une condamnation définitive.

La bonté infinie de Dieu, affirment-ils, ne saurait se concilier avec la torture sans fin des âmes ; un jour viendra, selon Origène, où même le démon sera pardonné. Cette vision miséricordieuse sera écrasée, au Ve siècle, par le rigorisme augustinien, qui figera pour des siècles l’idée d’un Enfer éternel, foyer d’un feu réel et d’une souffrance sans rémission.

Ce dualisme entre interprétation allégorique et dogmatisme punitif nourrira toute la pensée médiévale. C’est Dante, au XIVᵉ siècle, qui lui donnera sa forme la plus éclatante et la plus durable dans La Divine Comédie. L’Enfer dantesque est une symphonie de justice et de terreur, un labyrinthe de cercles où la peine épouse la faute avec une rigueur géométrique : la concupiscence est emportée par les vents, la trahison engloutie dans la glace, l’orgueil consumé par les flammes.

En Dante, le poète et le théologien s’unissent pour offrir à l’Occident l’iconographie canonique de l’au-delà, que les fresques, les sermons et les tragédies populariseront jusqu’à la modernité.

Mais le XIXᵉ siècle, celui du doute métaphysique et de la crise du sacré, va renverser le sens du mythe. Avec Lucrèce, redécouvert et relu, les penseurs matérialistes affirment que l’Enfer n’existe pas ailleurs que sur terre, dans la douleur de vivre, dans les chaînes sociales, dans la peur.

De cette intuition naîtra l’Enfer existentiel de Sartre, pour qui « l’Enfer, c’est les autres » : non plus lieu de punition divine, mais condition relationnelle de l’homme enfermé dans le regard d’autrui.

Ainsi, du feu des abîmes à la solitude des consciences, l’Enfer s’est déplacé de la théologie à la psychologie, de la transcendance au for intérieur. Ce voyage séculaire révèle moins la permanence d’une croyance que la constance d’une angoisse : celle d’un être humain incapable de concevoir sa liberté sans la faute, ni sa faute sans le châtiment.

Et c’est sans doute là, dans cette tension entre la peur du jugement et le désir de salut, que réside la vérité intemporelle de l’Enfer, non pas comme lieu, mais comme métaphore absolue de la condition humaine.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!