Ce bilan dramatique fait de cette intervention la plus meurtrière de l’histoire contemporaine de la cité carioca, symbole tragique d’une guerre contre la drogue que le Brésil, comme nombre de ses voisins latino-américains, semble désormais incapable de gagner.

Les affrontements se sont concentrés dans deux immenses complexes de favelas du nord de Rio, le Complexo da Penha et le Complexo do Alemão, vastes zones urbaines où règne un ordre parallèle imposé par les trafiquants. Dans ces enclaves abandonnées par les institutions, la pauvreté chronique, la marginalisation sociale et la violence endémique se conjuguent pour faire du narcotrafic non seulement une économie de survie, mais une structure de pouvoir.

Les forces de l’ordre, près de 2 500 agents lourdement armés, ont affronté des bandes équipées d’armes de guerre. Des scènes d’une intensité quasi militaire ont été rapportées : échanges nourris de tirs, véhicules incendiés, barricades dressées à la hâte. La vie s’est figée dans ces quartiers déshérités : écoles fermées, dispensaires inaccessibles, habitants terrés chez eux, prisonniers d’un conflit dont ils ne sont que les victimes collatérales.

Le gouverneur de l’État de Rio a salué « une opération nécessaire contre le crime organisé », mais les images de jeunes hommes interpellés, torses nus et visages terrorisés, emmenés par des unités d’élite, ont ravivé le débat sur la brutalité des forces de sécurité et sur l’efficacité réelle de ces offensives.

L’histoire récente démontre que ces opérations spectaculaires, loin de démanteler durablement les réseaux criminels, ne font souvent qu’alimenter un cycle de vengeance et de défiance.

Car le mal est plus profond : il s’étend bien au-delà des collines de Rio. L’Amérique latine demeure la principale scène du narcotrafic mondial, un continent où les cartels exercent une puissance quasi souveraine.

Du Mexique à la Colombie, du Pérou au Brésil, la drogue irrigue les économies souterraines, corrompt les institutions, achète le silence des élites et sème la mort parmi les plus pauvres. Les cartels se muent en véritables États parallèles, contrôlant des territoires, des routes maritimes et des zones frontalières entières.

Face à cette nébuleuse tentaculaire, les États demeurent trop souvent désunis, gangrenés par la corruption ou dépourvus des moyens structurels pour agir avec cohérence. Les stratégies sécuritaires, centrées sur la répression, échouent à endiguer un phénomène qui trouve ses racines dans les inégalités sociales, la défaillance éducative et la misère économique.

La « guerre contre la drogue », proclamée depuis des décennies, s’enlise dans une logique de confrontation où les victimes se comptent par milliers sans que les causes profondes soient traitées.

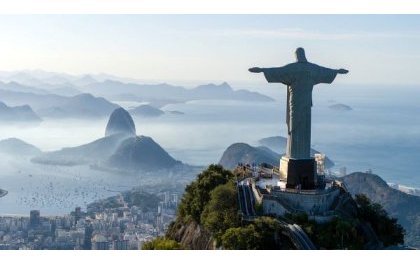

L’opération du 28 octobre, si tragiquement spectaculaire, illustre cette impasse : la démonstration de force ne remplace pas une politique. Tant que la pauvreté servira de matrice au crime et que l’État abdiquera son autorité morale et sociale dans les périphéries urbaines, les favelas resteront des bastions du désespoir, et le sang continuera de couler au pied du Christ du Corcovado, témoin impassible d’une guerre que nul ne semble plus capable de gagner.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!