Dans ce silence, un gouvernement est né — non pas dans la liesse, mais dans la défiance. Non dans le triomphe, mais dans cette volonté tenace et inébranlable de vivre, après un génocide qui n’avait pas seulement pour but d’exterminer des corps, mais d’anéantir jusqu’à l’idée même du Rwanda.

Et ainsi, sous la voûte grise d’un ciel de cendre, un cabinet prêta serment. Pasteur Bizimungu, président. Paul Kagame, vice-président et ministre de la Défense. Faustin Twagiramungu, Premier ministre. Des hommes aux parcours politiques divers, parfois même contradictoires, mais qui se tenaient là, ensemble — non pas par idéologie commune, mais par une urgence partagée : recoller les morceaux de ce qui avait été brisé.

Le maître de cérémonie, le colonel Théoneste Lizinde, prit la parole au micro — une voix survivant au bourdonnement des générateurs de fortune, car le Rwanda n’avait ni électricité, ni couverture radio fonctionnelle, à l’exception de Radio Muhabura, gérée par les rebelles. Rappelons-le : il n’y avait plus une seule pièce de monnaie dans aucune banque. Les génocidaires, en fuite vers l’ouest en direction du Zaïre, avaient pillé la Banque nationale ainsi que tous les coffres commerciaux, tels des fantômes avides veillant à ce que même l’idée de reconstruction soit étouffée dans l’œuf.

Aucun ministre des Affaires étrangères. Aucun pour l’Agriculture. Aucun pour la Justice. Ces portefeuilles restaient vacants, car la justice, elle aussi, était en cavale — cachée dans les camps de réfugiés, en quête d’asile dans les salons feutrés d’Europe, ou continuant à diriger depuis les zones d’impunité créées par la France à Cyangugu, Kibuye et Gikongoro.

Mais même parmi ceux à qui des postes furent proposés dans ce nouveau gouvernement, certains révélèrent leur véritable allégeance. Pierre Claver Kanyarushoki, ambassadeur du Rwanda en Ouganda avant et pendant le génocide, s’était vu proposer le ministère de l’Agriculture. Il refusa. « Je ne peux pas travailler pour un gouvernement d’Inyenzi », lança-t-il avec mépris, utilisant le terme génocidaire pour désigner le FPR, et qualifia l’administration de « nuage de passage ». Sa loyauté, il s’avéra, allait aux tueurs.

Kanyarushoki allait plus tard devenir premier vice-président chargé de la diplomatie au sein du Rassemblement pour le retour des réfugiés et la démocratie (RDR), une organisation de façade des génocidaires se faisant passer pour une opposition démocratique.

Un autre nom allait bientôt révéler sa duplicité : Jean Marie Ndagijimana, qui accepta brièvement le poste de ministre des Affaires étrangères — avant de disparaître avec 200 000 dollars destinés aux missions diplomatiques. Lui aussi atterrit au sein du RDR en tant que « conseiller », sans doute dans l’espoir de devenir un jour ministre des Affaires kleptocratiques.

Ces hommes, et bien d’autres comme eux, croyaient que le temps jouait en leur faveur, misant sur l’échec du FPR. Leur assurance trouvait son écho dans les camps de réfugiés de Mugunga et Kibumba, près de Goma, où l’on chantait « Rwigere urumpe » — « Essaie-le un instant et rends-le à ses propriétaires » — comme une berceuse pour illusionnés, tandis que des cadavres pourrissaient encore à travers tout le Rwanda.

Et des cadavres, il y en avait tant. Entassés dans les églises — Simbi, Mugombwa, Karubamba, Nyamasheke, Bisesero… Le Rwanda dépassait la tristesse. Des corps de Tutsi entassés dans des latrines, abandonnés dans des fossés au bord des routes comme des bagages oubliés. Certains étaient déjà décomposés au point d’être méconnaissables, leurs os mis à nu. D’autres étaient gonflés, suintants, empestant sous le soleil. L’air était saturé d’une odeur de putréfaction qui défiait la raison et anéantissait toute lucidité.

Les rescapés du génocide — des mères, des enfants, des personnes âgées — erraient parmi les morts à la recherche des vivants. Certains ne pouvaient plus parler. D’autres pleuraient en silence. D’autres encore restaient figés, le regard vide, refusant de croire que la terre ne s’ouvrirait pas pour leur rendre ce qu’ils avaient perdu. Nuit après nuit, ils veillaient auprès des restes de leurs proches — sans bougies, sans prières, sans sépulture digne. Et ils n’étaient pas seuls.

Qui pourrait oublier ce que nous voyions chaque jour, ici et là ? Des chiens errants, repus et sans peur, rôdaient dans les rues et les villages. Certains avaient encore des lambeaux de chair accrochés à la gueule. Beaucoup s’étaient gavés de restes humains, devenus des bêtes sauvages, au pelage collé de sang et aux yeux luisants.

Pour de nombreux survivants, c’était là l’ultime indignité : que leurs mères, pères et fils — maris, frères et sœurs — soient devenus de la viande pour chiens. La douleur de survivre au génocide n’était pas seulement émotionnelle — elle était viscérale, physique, écrasante. Ce n’était pas encore le Rwanda qui se relevait. C’était le Rwanda rampant dans les cendres.

Un gouvernement après la mort

Quinze jours plus tôt, la capitale, Kigali, était tombée aux mains de l’Armée patriotique rwandaise (APR). Butare avait suivi. Deux jours avant la prestation de serment, Gisenyi — jumelle de Goma, cette ville hantée qui abritait désormais les tueurs et leurs complices — avait été capturée. Mais le Rwanda n’avait pas été « conquis ». Il avait été sauvé, à peine vivant, un battement de cœur à la fois.

Dans de nombreuses zones urbaines et rurales, il n’y avait pas de nourriture. Aucun médicament, à l’exception de ceux trouvés dans les postes de soins de l’APR, devenus de facto des hôpitaux pour les blessés, les orphelins, et ceux qui avaient presque perdu tout espoir. Les téléphones étaient muets — morts, comme les corps en décomposition dans les maisons, sur les routes, dans les églises.

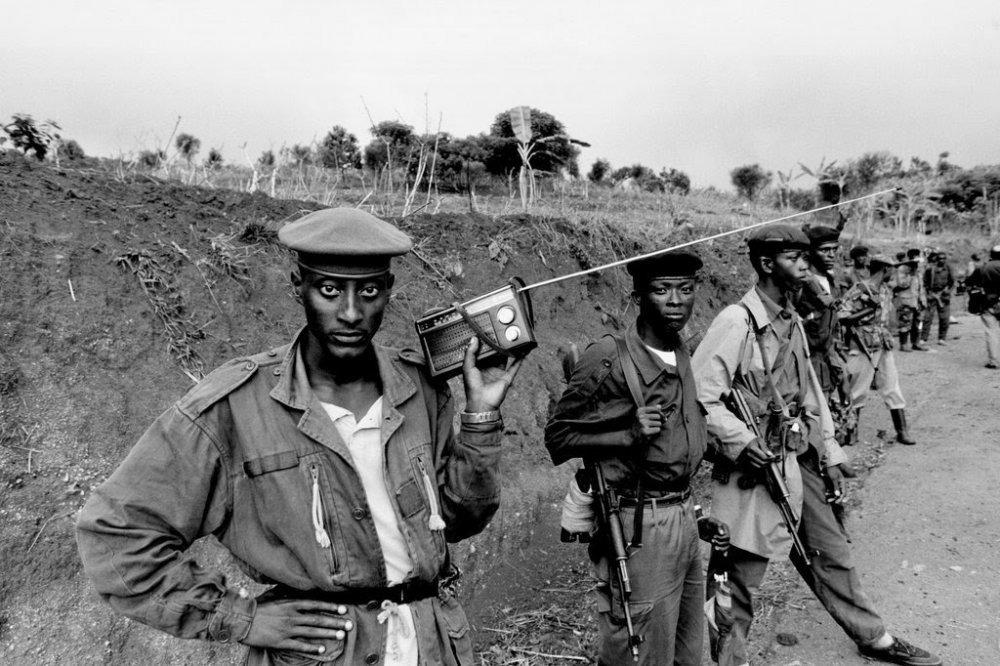

Les communications passaient par les talkies-walkies de l’APR. L’électricité relevait du mythe, sauf dans quelques poches alimentées par de petits générateurs à essence bruyants et capricieux. Même les routes résistaient à toute avancée — parsemées de mines, imbibées de pourriture. De nombreuses maisons piégées ont tué des innocents après la libération du pays des mains des génocidaires.

Les chiens errants régnaient sur les quartiers. Ils avaient pris goût à la chair humaine. Et pourtant, le 19 juillet, le Rwanda a choisi la vie.

Ce n’était pas simplement la formation d’un nouveau gouvernement. C’était la création, dans un acte de défi, d’un État post-génocide. Une métaphore de la résurrection. De la renaissance. Une audace : non pas celle de mourir ou d’oublier, mais celle de continuer.

Chaque Rwandais assez âgé pour se souvenir porte cette date comme une cicatrice sacrée. Pour les rescapés, le simple fait de voir des êtres humains se tenir à nouveau debout sous le drapeau rwandais — aussi délabré fût-il — était à la fois insoutenable et nécessaire. Il n’y avait alors ni psychologues, ni conseillers en deuil. Il n’y avait que le silence et les sanglots, et cette culpabilité insupportable d’avoir survécu.

Le Rwanda n’était pas seulement un pays sans infrastructures. C’était un pays sans sommeil. Les cauchemars ne se limitaient pas à la nuit : ils faisaient partie du quotidien de beaucoup.

Le long des routes menant à Nyamirambo, Gikondo, Kicukiro ou Remera, l’odeur de la mort persistait. Elle n’était pas imaginaire. Elle n’était pas symbolique. Elle était réelle. Les crânes qui jonchaient le pays n’étaient pas des métaphores ; ils étaient empilés dans les églises. Les ossements n’étaient pas des symboles ; ils étaient éparpillés sous les lits, à côté des jouets, dans les latrines.

Mais l’APR poursuivit sa marche — non pas pour conquérir, mais pour protéger. La seule institution encore fonctionnelle dans le pays était l’APR, avec sa discipline, son code de conduite, et sa mission : non pas se venger, mais reconstruire. C’est cette philosophie qui a empêché que le génocide ne devienne un génocide bis. On aurait pu s’attendre à la vengeance ; ce que le Rwanda reçut à la place, ce fut une structure.

L’indifférence qui a tué

Nous ne devons jamais permettre au monde d’oublier que toutes ces horreurs se sont produites sous ses yeux. La France, qui a offert une couverture aux tueurs dans sa prétendue Zone humanitaire Turquoise, a hébergé des génocidaires et ne leur a pas seulement offert un abri, mais aussi du respect. Ceux-ci se sont réfugiés dans les préfectures de Cyangugu, Gikongoro et Kibuye, et y ont proclamé leur « victoire », simplement parce qu’ils n’avaient pas encore été capturés.

La Belgique, ancienne puissance coloniale, a versé des larmes de crocodile pendant que certains de ses médias se demandaient si ce qui s’était passé était vraiment un génocide. Quant à l’ONU — cette assemblée indécise engluée dans la bureaucratie diplomatique — elle a regardé, impassible, et s’est contentée d’émettre des « avertissements », alors qu’un million de personnes étaient massacrées dans un pays membre.

Et lorsque le Rwanda, sortant de sa tombe, forma un gouvernement, ces mêmes acteurs ricanaient.

Stanislas Mbonampeka — ancien ministre de la Justice des génocidaires et porte-parole juridique du Hutu Power — déclara avec assurance que le gouvernement dirigé par le FPR ne tiendrait pas au-delà de mars 1995.

Les généraux français ont repris cette idée. Les journalistes belges l’ont répétée. Certains think tanks américains qualifièrent le Rwanda de « succès temporaire » — comme si la décence humaine avait une date de péremption.

Ils ont attendu. Ils attendent encore. Le « nuage de passage » n’est jamais passé. Ils avaient profondément tort. Il a plu, au contraire — et cette pluie a nourri une nation. Le 19 juillet 1994 fut une aube nouvelle après le crépuscule.

Ce qu’ils n’avaient pas compris — ce qu’ils ne comprennent toujours pas — c’est que le Rwanda ne s’est pas reconstruit grâce à la bienveillance des donateurs ni à la générosité de l’aide humanitaire. Il s’est reconstruit grâce aux orphelins. Grâce aux veuves. Grâce aux cadres du FPR et aux soldats blessés de l’APR, amputés mais toujours debout pour garder la paix qu’ils avaient gagnée au prix du sang.

Les nouveaux dirigeants, dont beaucoup avaient eux-mêmes perdu leur famille ou échappé de justesse à la machette, n’ont pas reconstruit pour la gloire. Ils ont rebâti le pays, parce que ne pas le faire aurait signifié replonger en enfer.

Ce que l’on s’attendait à voir s’effondrer en 1995 est devenu un gouvernement d’une résilience si extraordinaire qu’aujourd’hui encore, nombre de ses architectes continuent de guider le Rwanda — non pas par nostalgie, mais par vision.

Le président Paul Kagame, alors vice-président, est devenu le symbole de ce nouveau Rwanda. Mais ce n’est pas ce symbole seul qui l’a fait tenir. C’est le système, la discipline, le refus de s’apitoyer sur soi-même, l’attachement farouche à la dignité plutôt qu’au désespoir.

Les jeunes Rwandais d’aujourd’hui — nombreux à être nés après ce 19 juillet fatidique — arpentent des rues et des villages autrefois baignés de sang, désormais traversés par des câbles à fibre optique. Ils fréquentent des écoles construites sur des fosses communes. Ils postulent à des emplois dans des institutions qu’on pensait autrefois impossibles. Ils voyagent dans d’autres pays africains, non comme réfugiés, mais comme investisseurs, consultants, casques bleus et médecins.

Et à eux, nous disons : Vous êtes la réponse à « Rwigere urumpe ». Vous ne l’avez pas « essayé ». Vous vous l’êtes approprié. Vous l’avez bâti. Vous avez réduit au silence ceux qui pensaient que la survie de vos parents était une erreur de l’histoire.

Un message à notre jeunesse africaine

La jeunesse rwandaise n’est pas exceptionnelle à cause de sa géographie. Elle est extraordinaire parce qu’elle a choisi l’espoir alors que tout — absolument tout — lui disait que c’était irrationnel.

Alors, à la jeunesse d’Afrique, de Harare à Abidjan, du Caire à Kinshasa, de Dodoma à Abuja — écoutez ceci : votre dignité n’est pas une donation. Votre avenir n’est pas une œuvre de charité.

Le Rwanda n’est pas un miracle. C’est le fruit d’un engagement. De sueur, de sang et de larmes séchées. D’une dignité non négociable. Si les enfants du génocide, marchant pieds nus à travers le sang et les os, ont pu construire des hôpitaux, fabriquer des drones, planter des forêts et négocier la paix — pourquoi pas vous ?

Que ceux qui s’enlisent encore dans des jeux de reproches, des vendettas tribales, des politiques anti-développement se souviennent ceci : chaque jour où vous retardez le changement, vous renforcez la dépendance. Vous ne combattez pas le colonialisme en détruisant votre propre pays. Vous ne faites que jouer votre propre rôle d’inutilité sur la scène mondiale.

Que les observateurs aveugles en tirent aussi la leçon. Et à ces soi-disant « experts » internationaux qui continuent d’organiser des panels en se demandant : « Mais le Rwanda est-il vraiment démocratique ? » — nous rions de votre obsession de la perfection venant des peuples que vous avez un jour laissés périr. Votre hypocrisie est un colonialisme déguisé, avec un dictionnaire de synonymes. Vous criez « droits de l’homme » depuis des capitales qui ont nié aux Rwandais le droit à la vie, à l’égalité et à la dignité.

Vous pleurez les victimes d’autres génocides, mais vous invitez encore des sympathisants du FDLR à des conférences et à écrire des tribunes. Vous lisez les manifestes politiques de la criminelle Victoire Ingabire et appelez cela de la dissidence, alors qu’il ne s’agit que d’un relookage d’une idéologie qui a vu des nourrissons brisés contre les murs.

Et au président Félix Tshisekedi, qui fomente un changement de régime à Kigali comme un homme lançant des pierres depuis sa maison de verre en train de s’effondrer — ne voyez-vous pas que même vos citoyens préfèrent fuir vers le Rwanda plutôt que de rester dans votre désespoir pétrolier ?

Vos alliances avec les génocidaires ne rendent pas le Rwanda vulnérable. Elles rendent le Congo irrécupérable.

Nous, Rwandais, avons choisi la vie

Le 19 juillet 1994, le Rwanda avait toutes les raisons de s’effondrer, mais il s’est élevé, comme une alternative — et la seule.

Sans pitié. Sans excuses. Sans les applaudissements du monde. Nous, Rwandais, avons vu le pire de l’humanité, et nous avons décidé de ne pas en devenir. Ce jour-là n’a pas été qu’une prestation de serment. Ce fut une alliance. Entre les morts et les vivants. Entre la perte et la détermination. Entre le désespoir et le devoir.

Et à ceux qui attendent encore la chute du Rwanda, nous n’avons qu’une seule réponse : nous ne sommes pas un nuage de passage. Nous sommes la pluie venue après le feu pour l’éteindre. Nous sommes la nation qui a enterré la mort et donné naissance à la vie. Nous sommes le Rwanda.

Pas en un jour, pas par magie, et pas grâce à l’aide étrangère. Mais par le courage. Le FPR n’a pas seulement gagné une guerre — il a planté les graines de la reconstruction pour la réconciliation, souvent entre des personnes qui avaient toutes les raisons de se haïr.

Fils et filles de rescapés du génocide, porteurs de blessures psychologiques que nul mot ne pouvait guérir, se sont unis aux fils et filles des auteurs — ces mêmes personnes dont les proches les avaient un jour traqués — pour bâtir une nation plus grande que ses cicatrices. Ce ne fut pas facile. Mais rien de ce qui vaut la peine n’est jamais facile.

Ensemble, ils ont tenu les écoles. Ils ont conçu et construit routes et ponts. Ils ont rédigé des politiques nationales réalisables. Ils ont lancé des entreprises. Ils ont gardé les frontières, soigné les blessures, et ramassé les morceaux — que d’autres croyaient trop brisés pour être réparés.

Ils ont reconstruit des maisons sur des terres encore hantées. Ils ont nettoyé des rivières jadis obstruées par des cadavres. Ils ont planté des arbres près des fosses communes et érigé des mémoriaux qui disaient la vérité — non pour attiser la haine, mais pour ancrer la guérison. Ils ont choisi l’unité plutôt que la division et la vengeance, la responsabilité plutôt que le statut de victime. Et ils ont réussi.

Aujourd’hui, le Rwanda est admiré dans le monde, non pas parce qu’il a été épargné par l’horreur, mais parce qu’il l’a affrontée et a refusé de mourir. Il a regardé dans le gouffre le plus profond et a construit un pont au-dessus.

La jeunesse rwandaise, née à la fois du traumatisme et de la résilience, parcourt désormais le monde non comme des victimes, mais comme des exemples. C’est peut-être là la plus grande revanche : non pas la haine, mais l’excellence. Non pas la guerre, mais l’unité. Non pas la mort, mais une vie durable et digne.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!