Cette déclaration péremptoire se heurte pourtant de front à la solidité têtue des faits historiques. Car oui, les archives administratives belges, les témoignages concordants, ainsi que les conclusions du rapport du Sénat belge de 1997, dressent un tableau tout autre, bien plus accablant.

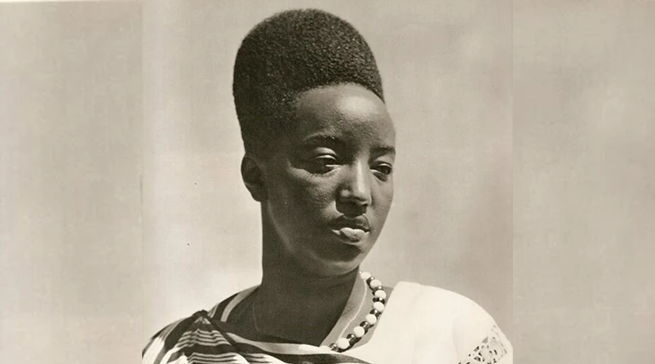

En février 1994, la Reine Rosalie Gicanda, veuve du dernier roi du Rwanda, séjournait légalement en Belgique au domicile du Dr Gakwaya, et ce, pour raisons médicales. Son visa, dûment octroyé, était encore valide. Nul ne saurait donc contester la régularité de sa présence sur le sol belge.

Pourtant, le 3 février 1994, le bourgmestre de la commune de Nivelles lui adressa une missive glaçante : une injonction formelle de quitter le territoire dans un délai de dix jours, en exécution d’un ordre émanant du ministère de l’Intérieur. La date butoir fixée au 12 février devait dès lors signer le retour contraint de la Reine vers un pays que tous les signaux indiquaient déjà comme étant à la veille de l’abîme.

Une expulsion vers la mort : la Belgique connaissait les prémices du génocide

En cette veille de cataclysme, la Belgique ne pouvait se prévaloir d’aucune ignorance. À Bruxelles comme à Kigali, les alertes étaient nombreuses, les signaux d’alarme clairs, et les diplomates eux-mêmes multipliaient les mises en garde. Le rapport du Sénat belge publié en 1997 recense avec précision l’accumulation des informations disponibles dès le début de l’année 1994 sur la montée des périls au Rwanda : discours de haine, entraînements de milices, distribution d’armes, et atmosphère de terreur savamment entretenue par le pouvoir en place.

C’est donc en pleine connaissance de cause que la Belgique décida de refouler une figure historique et hautement symbolique du Rwanda vers un pays en décomposition, alors que l’étau se resserrait autour des tutsi. Cette décision administrative, banale en apparence, s’inscrit en réalité dans une trame de complicité silencieuse. En renvoyant Rosalie Gicanda à Butare, la Belgique a délibérément choisi de l’exposer aux griffes d’un régime assassin.

Le 20 avril 1994, la Reine Rosalie Gicanda fut capturée à son domicile, humiliée, traînée de force au musée national, puis exécutée sommairement par les éléments du lieutenant Ildephonse Nizeyimana, un des cerveaux du génocide dans cette région. Sa mort, atroce et préméditée, marqua un tournant dans l’horreur à Butare. Et pendant ce temps, les autorités belges se retranchaient dans leur mutisme, évacuant même précipitamment leurs ressortissants sans jamais prendre la peine de sauver ceux qu’ils savaient condamnés.

Une mémoire souillée : l’hospitalité accordée au bourreau Joseph Kanyabashi

Comble du cynisme, la Belgique accueillit ensuite sur son sol Joseph Kanyabashi, bourgmestre de la commune de Ngoma à Butare, là même où résidait la Reine Gicanda. Cet homme, longtemps protégé dans les couloirs de l’impunité, fut finalement condamné à 20 ans de réclusion par le Tribunal pénal international pour le Rwanda pour son rôle dans les massacres.

Or, à l’issue de sa peine, c’est en Belgique qu’il fut accueilli, recueilli même, jusqu’à sa mort. Comme si l’histoire se refermait sur un double outrage : à la victime, par l’abandon ; au droit, par l’asile accordé au criminel.

Dès lors, comment ne pas s’interroger ? Comment absoudre un État qui expulse une Reine vers sa perte, tout en offrant refuge, des années plus tard, à l’un des bourreaux de son peuple ? Il ne s’agit pas ici de simples errements diplomatiques, ni d’une neutralité mal avisée. Il s’agit d’un manquement grave aux devoirs de protection et de justice, d’une complicité objective, voire criminelle.

Une tache indélébile sur la conscience belge

L’affaire de la Reine Rosalie Gicanda révèle la faillite morale et politique d’un État qui, en 1994, a sciemment renvoyé une figure emblématique à une mort certaine. Cette tragédie n’est pas une coïncidence. Elle est le fruit d’un choix délibéré, d’un abandon méthodique, et d’un aveuglement diplomatique à géométrie variable.

Le silence de la Belgique face à ce forfait reste, à ce jour, un affront au devoir de mémoire et à la justice. Il est temps que ce pan de l’histoire soit reconnu pour ce qu’il est : un acte de complicité criminelle au sein du plus grand crime du XXe siècle africain.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!