Par un renversement moral d’une rare indécence, il s’efforce de sanctifier les crimes d’un pouvoir qui, entre 1990 et 1994, porta la responsabilité principale de la planification et de l’exécution du génocide contre les Tutsi, dernier génocide du XXᵉ siècle.

Dans une prose révisionniste teintée de nostalgie autoritaire, il ose affirmer que, sous le règne de son père, le Rwanda aurait été « un pays en paix avec lui-même, respecté par ses voisins, où le bien-être des citoyens, l’éducation, l’unité nationale et la coopération régionale primaient sur les luttes de pouvoir et la politique de la peur ». Et d’ajouter, sans honte, que « cette mémoire est celle que le régime actuel cherche à effacer ».

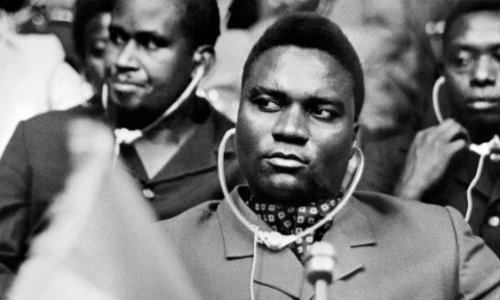

Or, les faits historiques, aisément vérifiables, démentent radicalement cette imposture. Loin d’avoir incarné la paix ou la stabilité, le régime du général-président Juvénal Habyarimana fut, de bout en bout, un système totalitaire, autocratique et cruel, fondé sur l’exclusion ethnique, la répression politique et la manipulation identitaire.

Ce système, en vérité, ne pouvait conduire qu’à la catastrophe génocidaire qui l’a englouti en 1994.

Un pouvoir né et mort dans le sang

Le régime Habyarimana, inauguré dans la violence, s’acheva dans la tragédie.

Dès février–mars 1973, avant même le coup d’État du 5 juillet, Habyarimana, alors ministre de la Défense et de la Police, participa activement, aux côtés de Kayibanda, à la persécution des Tutsi : expulsions massives des écoles, des universités et des emplois publics et privés.

Le journal Kinyamateka, dans son édition du 18 septembre 1973, rapportait que 1 600 à 2 000 Tutsi furent ainsi chassés lors de cette opération baptisée cyniquement « Déguerpissement ».

Sitôt au pouvoir, Habyarimana fit arrêter plus de 70 dignitaires du régime Kayibanda, détenus dans des conditions inhumaines à Gisenyi et Ruhengeri, sous la supervision de son beau-frère Protais Zigiranyirazo. Nombre d’entre eux furent exécutés sans procès, leurs familles demeurant, un demi-siècle plus tard, privées du droit au deuil.

L’assassinat du président Kayibanda Grégoire et de son épouse Vérédiane Mukagatare, séquestrés puis éliminés sur ordre de Habyarimana, marque un autre épisode de cette sinistre continuité. Était-ce donc cela, la « paix » vantée par son fils ?

L’exclusion érigée en doctrine d’État

De 1973 à 1990, le Rwanda fut dirigé comme une monarchie ethnique, verrouillée au profit du clan présidentiel et de son fief du nord-ouest.

Sous couvert d’un discours d’unité, le régime imposa en réalité une politique de discrimination systématique contre les Tutsi : interdiction de réintégrer les écoles ou les emplois dont ils avaient été chassés, quotas dérisoires jamais respectés, marginalisation institutionnelle.

Entre 1974 et 1977, sur 501 diplômés de l’Université nationale du Rwanda, seuls 21 étaient Tutsi (4,19 %). Dans l’administration, dans l’armée, dans les entreprises publiques, les postes de responsabilité étaient accaparés par les ressortissants de Gisenyi et Ruhengeri.

Les statistiques officielles publiées en 1992 en disent long : à la Banque nationale du Rwanda (BNR), sur 550 employés, seuls 54 étaient Tutsi ; à la SONARWA, 31 sur 303 ; à l’ONAPO, 7 sur 251.

Quant aux fonctions supérieures de l’État, elles leur étaient quasi interdites : pas un seul préfet tutsi entre 1973 et 1992, un seul ministre sur vingt, un seul député sur soixante-dix.

Même la vie privée était soumise au contrôle ethnique : un officier ne pouvait épouser une Tutsie sans enquête préalable du renseignement militaire.

Était-ce là l’unité nationale ?

Les réfugiés, éternels proscrits du régime

Le régime Habyarimana poursuivit sans scrupule la politique de persécution inaugurée par Kayibanda à l’égard des réfugiés tutsi.

Par le décret présidentiel du 26 février 1966, confirmé et renforcé en 1973, ces réfugiés étaient définitivement déchus de leur droit au retour et à la propriété.

Le ministre de l’Intérieur Alexis Kanyarengwe, agissant sur ordre du président, ordonna la liquidation de leurs biens, parfois mis aux enchères ou attribués à des particuliers « dans le besoin ».

Ainsi, le régime prétendait incarner la paix tout en niant l’humanité même d’une partie de ses citoyens.

La faillite morale des héritiers

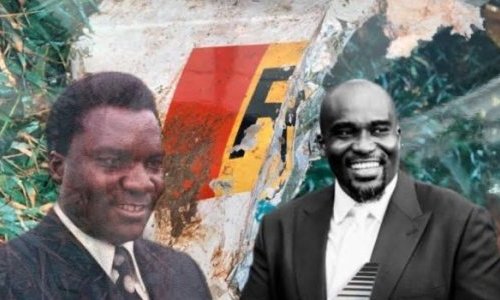

Aujourd’hui, les héritiers de ce système déchu, fils, neveux et anciens dignitaires recyclés dans la diaspora s’efforcent vainement de réhabiliter un régime moralement et historiquement condamné.

Ils portent, qu’ils le veuillent ou non, l’opprobre indélébile de l’héritage de leurs parents, celui d’un pouvoir fondé sur la peur, la haine et l’exclusion.

Leur discours nostalgique n’est rien d’autre qu’un chant funèbre d’une idéologie morte, celle qu’ils tentent de ressusciter en s’offrant une aile politique des FDLR, ce reliquat d’un passé criminel que l’histoire a définitivement relégué aux marges de l’humanité.

Leur temps est révolu. Le Rwanda nouveau, édifié sur la vérité, la mémoire et la dignité, ne saurait tolérer que les fossoyeurs d’hier prétendent aujourd’hui se draper dans les oripeaux de la vertu.

Ceux qui cherchent à blanchir les crimes de leurs pères ne raviveront jamais la gloire d’un régime dont les mains, hier comme aujourd’hui, demeurent souillées du sang des innocents.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!