Ce qui se murmurait dans les coulisses s’impose aujourd’hui comme une évidence embarrassante pour les plus hautes autorités congolaises. Trente et un membres de la délégation officielle congolaise, envoyés à New York à l’occasion de l’ Assemblée générale des Nations unies, ont littéralement disparu des radars.

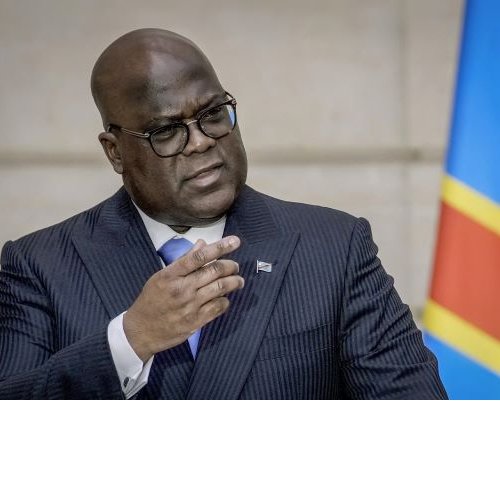

Ces personnes, dûment mandatées par le régime du président Félix Tshisekedi, n’ont ni regagné leur poste d’affectation ni fourni la moindre justification diplomatique. Elles se sont, pour ainsi dire, évaporées dans l’immensité du territoire américain, transformant ce qui devait être une mission d’État en un scandale d’État.

Cette disparition collective, aussi rocambolesque que symptomatique, jette une lumière crue sur la manière désinvolte dont certaines institutions congolaises envisagent la représentation internationale.

Dès l’annonce du déplacement présidentiel, les observateurs avaient relevé, non sans étonnement, l’ampleur inhabituelle de la délégation. L’on s’interrogeait sur l’utilité effective de nombre de ses membres, dont la présence relevait manifestement davantage d’une logique clientéliste que d’une nécessité diplomatique ou stratégique. Cette pléthore de compagnons de voyage, soigneusement arrimés à l’appareil présidentiel, portait en germe les dérives aujourd’hui constatées.

Une humiliation diplomatique aux répercussions multiples

L’affaire dépasse désormais le simple embarras interne : elle éclabousse l’image internationale de la République démocratique du Congo, déjà fragilisée par de multiples crises internes. Elle interroge la crédibilité d’un État dont les représentants, censés incarner la dignité nationale à l’étranger, se permettent de tourner le dos à leurs fonctions pour s’installer clandestinement sur un autre sol. Ce comportement indigne affaiblit la stature diplomatique congolaise et risque de renforcer, auprès des chancelleries étrangères, l’image d’un pays incapable de discipliner sa propre administration.

Les conséquences ne s’arrêtent pas à la réputation politique. Cette affaire provoque également un malaise tangible au sein du service consulaire américain, désormais contraint de revoir sa politique d’octroi de visas aux ressortissants congolais, fussent-ils officiels. L’idée qu’une délégation présidentielle puisse se transformer en filière migratoire déguisée est de nature à susciter des réticences durables, voire à compromettre certaines facilités diplomatiques dont bénéficiait jusqu’ici Kinshasa.

La question du faste et de la légèreté institutionnelle

Au-delà de la disparition elle-même, ce scandale soulève une interrogation plus structurelle : celle de la composition hypertrophiée des délégations présidentielles congolaises. Ce gonflement systématique des cortèges officiels traduit moins une exigence de représentation nationale qu’une pratique politique bien rodée consistant à récompenser des fidélités ou à entretenir des clientèles. L’appareil d’État, déjà grevé par une gouvernance erratique et des ressources limitées, se voit ainsi détourné de sa mission première au profit de calculs politiciens et de gratifications personnelles.

Cette légèreté institutionnelle sape la crédibilité des actions diplomatiques de Kinshasa et alimente un sentiment de défiance généralisée. Elle renforce également l’impression que les institutions congolaises, loin d’être des instruments au service de l’État, se sont muées en réseaux d’intérêts où prévalent l’opportunisme et la fuite en avant.

Un révélateur des fragilités structurelles

La « disparition » de ces 31 membres de la délégation n’est donc pas une simple anecdote administrative : elle agit comme un révélateur brutal des fragilités structurelles de l’État congolais. Elle témoigne d’une absence de rigueur, d’une culture de l’impunité bien ancrée et d’une incapacité chronique à imposer l’exemplarité à ceux qui prétendent représenter la nation.

Dans un contexte où la RDC aspire à jouer un rôle plus affirmé sur la scène internationale, cet épisode vient rappeler avec éclat que la crédibilité extérieure d’un État se bâtit d’abord sur la discipline et l’éthique de ses propres représentants.

Le pouvoir congolais se trouve ainsi placé face à une double exigence : restaurer sa dignité diplomatique et rompre avec les pratiques de complaisance qui minent son autorité. Faute de quoi, l’affaire de New York ne restera pas une péripétie passagère, mais deviendra un stigmate durable de la légèreté avec laquelle la chose publique est parfois traitée à Kinshasa.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!