Au cœur de cette dynamique délétère, deux entités terroristes se distinguent par leur résilience opérationnelle et leur capacité d’adaptation : Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM), actif en Afrique de l’Ouest, et al-Shabab, enraciné dans les terres arides de la Corne de l’Afrique. L’un comme l’autre poursuivent, avec une détermination redoutable, leur extension territoriale, profitant des fragilités institutionnelles, des conflits internes et du retrait relatif de certaines puissances internationales du théâtre sahélien.

L’effritement progressif de la puissance de l’EI au Levant conséquence directe des campagnes antiterroristes menées par la coalition internationale a paradoxalement favorisé une recomposition du terrorisme global.

En se délocalisant vers des zones moins sécurisées, les groupes djihadistes trouvent, en Afrique, un terreau favorable à leur réorganisation. Ainsi, les experts onusiens alertent sur le risque d’un retour massif de combattants étrangers vers l’Asie centrale et l’Afghanistan, ce qui pourrait catalyser une déstabilisation régionale de grande ampleur, aux confins du sous-continent asiatique et des anciennes républiques soviétiques.

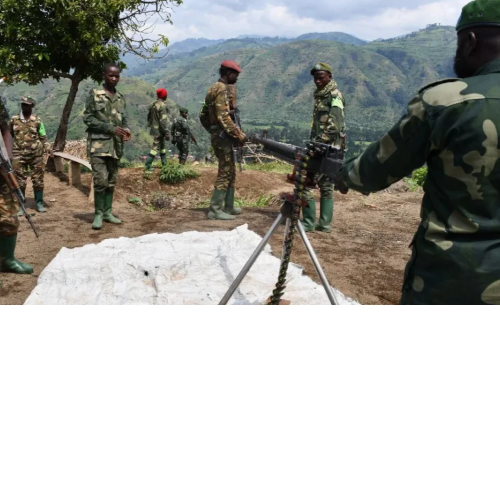

Plus alarmant encore est le constat relatif à l’évolution des alliances et des capacités militaires sur le continent africain. Dans les confins sahariens et sahéliens, le JNIM bénéficie désormais d’un soutien logistique et opérationnel avéré du Front Polisario, basé dans la région de Tindouf. Cette convergence d’intérêts et de ressources permet au groupe affilié à al-Qaïda de mener des incursions de plus en plus audacieuses et meurtrières dans le sud de l’Algérie, le nord du Mali, ainsi que sur une large portion du territoire burkinabè. Les zones dites "des trois frontières", épicentre de la violence insurrectionnelle, deviennent le théâtre de manœuvres asymétriques complexes, mettant en œuvre des drones, des engins explosifs improvisés (EEI), et des unités lourdement armées, rompues à la guérilla du désert.

Parallèlement, l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), loin de faiblir, cherche à asseoir son implantation durable dans les zones frontalières du Niger et du Nigéria, défiant de manière directe les efforts conjoints des forces locales et des partenaires internationaux. Ce groupuscule, malgré les pertes subies, manifeste une volonté manifeste de territorialisation, en s’appuyant sur un discours eschatologique et identitaire qui séduit une jeunesse marginalisée et désœuvrée.

À l’extrémité orientale du continent, al-Shabab intensifie ses activités belliqueuses en Somalie, notamment autour de Mogadiscio et des régions méridionales. Cette organisation, fidèle à l’idéologie salafiste-jihadiste, entretiendrait désormais des liens logistiques et militaires avec les rebelles houthis du Yémen, ouvrant ainsi un nouveau front de collaboration transmaritime entre groupes extrémistes, et rendant poreuse la frontière entre insurrection armée et guerre confessionnelle à échelle régionale.

L’Afrique à l’épreuve d’un terrorisme hydre : vulnérabilités structurelles et nécessité d’un sursaut concerté

Ce tableau d’ensemble, aussi glaçant que révélateur, met en exergue l’urgence d’une réévaluation stratégique de la lutte antiterroriste sur le continent africain. L’approche strictement sécuritaire, fondée sur l’intervention militaire ponctuelle, montre aujourd’hui ses limites, face à des entités mutantes, mobiles et transfrontalières, qui exploitent l’effondrement des États, la précarité économique et la fracture identitaire.

Les ramifications terroristes, désormais soutenues par des alliances inattendues telles que celle entre le JNIM et le Polisario, ou les connivences entre al-Shabab et les Houthis appellent à une lecture géopolitique renouvelée, qui dépasse le prisme classique des luttes locales pour intégrer une vision globale des axes djihadistes émergents. Le terrorisme africain n’est plus un appendice périphérique des grands foyers du Proche-Orient : il devient l’un des épicentres d’un djihadisme recomposé, hybride, et technologiquement renforcé.

Face à ce constat, les États africains ne peuvent plus se contenter d’une dépendance sécuritaire envers les puissances extérieures. Il est impératif de promouvoir une coopération régionale renforcée, fondée sur le partage du renseignement, la sécurisation des frontières, et l’assèchement des sources de financement.

Mais au-delà de la réponse militaire, seule une politique de réhabilitation sociale, d’éducation civique, de gouvernance éthique et de développement durable pourra à terme désamorcer les ferments de radicalisation qui gangrènent les jeunesses rurales et urbaines.

Le défi est immense, mais l’alternative est tragique : ou bien l’Afrique parvient à s’ériger en rempart contre l’expansion d’un terrorisme protéiforme, ou bien elle se verra lentement submergée par les vagues successives d’une insurrection djihadiste mondialisée.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!