La médiation qatarienne, soucieuse de préserver l’élan diplomatique qu’elle a patiemment construit, y voit une « étape importante ». Mais l’observateur averti discernera plutôt un dispositif liminaire, un canevas diplomatique dénué de clauses contraignantes, sorte d’architecture conceptuelle destinée à préparer, sans encore l’engendrer, l’accord de paix définitif.

Ce document, essentiellement programmatique, se contente de reprendre deux protocoles antérieurement paraphés : celui instituant un mécanisme de vérification du cessez-le-feu, et celui encadrant l’échange de prisonniers.

Tout y résonne du provisoire, de l’hypothétique, du conditionné. Le texte acte surtout que l’essentiel reste à négocier, et que les véritables questions, celles qui engagent la souveraineté, la sécurité, la réconciliation nationale, demeurent en suspens.

L’on cherche encore les garde-fous, les obligations réciproques, les engagements irrévocables : la substance même d’un accord de paix durable.

Le long chemin vers la paix : restaurations différées et protocoles à venir

Le cœur des enjeux se concentre désormais dans les négociations à venir, dont le nombre et l’ampleur trahissent la profondeur des fractures politiques et territoriales qu’il faudra suturer.

Il sera notamment question, selon les documents de travail consultés, de la restauration progressive de l’autorité de l’État dans les zones passées sous contrôle de l’AFC/M23. Cette restauration graduelle illustre la délicatesse des équilibres à recomposer : réintroduire l’État sans rallumer les antagonismes, réaffirmer la souveraineté sans provoquer l’effritement du fragile cessez-le-feu.

D’autres volets, tout aussi déterminants, devront être débattus : le retour des réfugiés, la sécurisation des territoires contestés, l’accès humanitaire, les mécanismes de réconciliation, autant de chantiers fondamentaux dont la complexité exige des négociations rigoureuses, protocolaires, longuement itératives.

L’essence de l’accord-cadre réside d’ailleurs dans cette idée de séquentialité : aucun changement sur le terrain, aucune mesure pratique, aucun déploiement politique ou sécuritaire ne pourra advenir tant que chaque protocole n’aura été débattu, affiné, puis dûment approuvé.

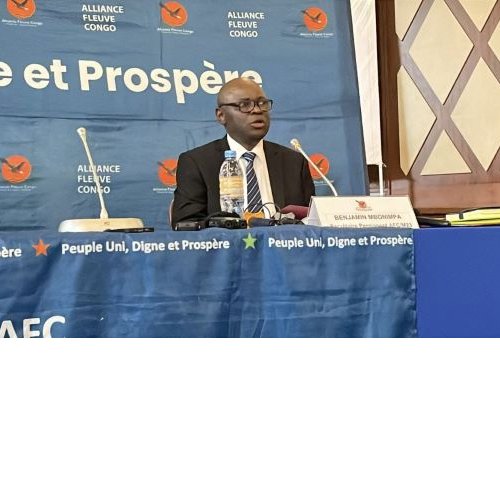

Ainsi se dessine la perspective d’un processus dont la lenteur n’est pas un accident, mais une condition. Comme le rappelle Benjamin Mbonimpa, secrétaire général de l’AFC/M23, « le chemin est encore long ».

Il l’est parce que la paix véritable n’est jamais l’effet d’une signature unique ou d’un cérémonial solennel, mais le produit d’une maturation, d’une volonté renouvelée, d’une architecture patiemment négociée.

L’accord de Doha ne clôt rien : il inaugure une marche exigeante, incertaine, où la diplomatie doit sans cesse conjurer la tentation de l’impatience pour espérer conjurer, à terme, le retour des fracas.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!