Bien que le tribunal l’ait acquitté des accusations directes de « génocide » et de « crimes contre l’humanité », le jugement a néanmoins établi qu’il avait joué un rôle substantiel : il a diffusé de la propagande anti-Tutsi, supervisé les inhumations de victimes en masse dans la région de Butare et contribué ainsi à dissimuler les preuves des massacres.

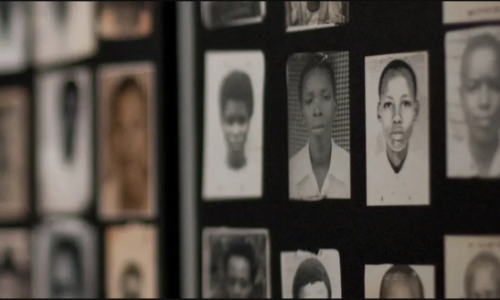

Sa condamnation est intervenue trois décennies après le génocide contre les Tutsi, période durant laquelle il n’a pas exercé son rôle de soignant, mais s’est mué en architecte de la haine. Loin d’être un témoin passif, Rwamucyo faisait partie de l’appareil génocidaire qui a orchestré et justifié le massacre de plus d’un million de Tutsi.

Son diplôme de médecin, jadis symbole de savoir, s’est transformé en instrument de corruption morale. Selon plusieurs témoignages, dont celui du défunt Eugène Kilimobenecyo, Rwamucyo n’était pas simplement un participant, mais le véritable rédacteur en chef du Kangura Magazine, le tristement célèbre organe de propagande qui contribua à radicaliser la population hutu. Les pages de Kangura débordaient de venin, présentant les Tutsi comme des traîtres et des ennemis à exterminer. Que Rwamucyo, homme de science, ait pu devenir le “sage-femme” de l’extermination constitue un sombre rappel que l’intellect dépourvu de conscience n’est que barbarie raffinée.

Mais le procès n’est qu’une partie de l’histoire. La dimension la plus pernicieuse réside dans le travail idéologique que Rwamucyo a mené pendant des décennies, notamment sous la forme de ce qui semble être des réflexions élevées, des invocations théologiques et des appels au « dialogue », mais qui, dans les faits, fonctionnent comme du déni, de l’obfuscation et de la propagande pour l’idéologie génocidaire. C’est ce discours manipulateur qui mérite une analyse critique et approfondie.

Un idéologue du génocide dans le langage de la divinité

Après avoir fui le Rwanda et s’être ensuite installé en Côte d’Ivoire, Rwamucyo a tenté de se réinventer en tant que « penseur » et « observateur moral » de la catastrophe rwandaise. En 1995, à peine un an après le génocide, il publia un article intitulé « Les Rwandais ont tout essayé sauf la réconciliation, la vérité et la justice ! » dans DIALOGUE n°183, une publication alors dirigée par un Rwandais, François Nzabahimana, et par le prêtre catholique belge Guy Theunis, tous deux connus pour être des apologistes des génocidaires. La revue comportait une préface apparemment inoffensive : « Certains lecteurs trouveront ces commentaires libres évidents ; d’autres ne les apprécieront pas beaucoup. Pourtant, ils rappellent une idée fondamentale : la réconciliation passe par l’honnêteté. »

L’ironie est horrifiante. Voici une plateforme se présentant comme défenseur de « l’honnêteté », tout en accueillant un génocidaire désormais condamné, spécialisé dans l’art de la distorsion. L’article, rédigé en mai–juin 1995, constitue un véritable cours magistral de rhétorique manipulatrice, démontrant comment le langage de la réconciliation peut être détourné pour effacer la culpabilité, diluer la responsabilité morale et présenter le génocide comme un « conflit civil ».

Dès le premier paragraphe, Rwamucyo déploie ce que l’on pourrait appeler un camouflage moral : « Il est injuste d’accuser tout un peuple ou toute catégorie de personnes d’être les auteurs du génocide. Il est tout aussi injuste et criminel de justifier la guerre et ceux qui la provoquent, quelles qu’en soient les circonstances, hier comme aujourd’hui. »

Pour quiconque connaît le discours du « Hutu Power », le message est clair. Les « tout un peuple » non nommé désigne les Hutu, et les « provocateurs de guerre » désignent le Front patriotique rwandais (FPR), la force qui mit fin au génocide. La formule est subtile : en invoquant la justice universelle, il masque une défense spécifique des auteurs du génocide. Son ton imite la raison, « je ne condamne personne », écrit-il, mais il s’agit d’une neutralité calculée, celle de quelqu’un qui sait déjà de quel côté se situent ses sympathies.

Rwamucyo orne son discours d’allusions religieuses, cherchant à s’élever moralement par la théologie. Il écrit : « Je voudrais rappeler une vérité de l’Évangile de Jésus-Christ : l’indifférence complice du silence craintif envoie beaucoup d’innocents à la potence. Les Juifs, qui savaient parfaitement que Jésus était innocent, exigèrent néanmoins sa crucifixion à grands cris. »

Il ne s’agit pas de spiritualité ; c’est de la propagande déguisée en soutane. Notez comment l’analogie avec Jésus déplace le récit du côté de la victime plutôt que de l’auteur. En se comparant lui-même et ses semblables idéologiques au Christ, « des innocents condamnés par la foule », Rwamucyo s’approprie la hauteur morale des victimes. Il transforme les génocidaires en martyrs et leur défaite en crucifixion. C’est un sacrilège à la fois théologique et moral : une inversion grotesque où les bourreaux deviennent les persécutés.

Le ton de la victimisation est stratégique. Il cherche à susciter la sympathie des lecteurs étrangers qui, peu familiers avec la réalité rwandaise, peuvent être séduits par son vocabulaire de « vérité », de « justice » et de « réconciliation ». Mais sous cette piété se cache une architecture négationniste minutieusement construite sur l’inversion, la relativisation et la projection.

Si son article de 1995 se présente sous un ton académique et réflexif, sa biographie et les faits établis lors du procès suggèrent qu’il était profondément enraciné dans les réseaux idéologiques et logistiques du génocide de 1994 contre les Tutsi. Il était enseignant à l’Université nationale du Rwanda à Butare et membre du groupe extrémiste hutu Cercle des républicains progressistes.

Les témoignages recueillis lors de son procès ont allégué qu’il s’était exprimé lors de grandes réunions publiques en mai et juin 1994, en présence de l’alors Premier ministre Jean Kambanda, et qu’il y avait relayé des messages extrémistes incitant les Hutu à prendre les armes « dans le cadre de la défense civile », tout en organisant parallèlement des inhumations massives à la suite des massacres.

Son article intitulé Dialogue s’inscrit dans un schéma plus large, montrant la transition entre la fomentation intellectuelle d’une idéologie extrémiste (propagande) et la mise en œuvre concrète de la logistique du massacre de masse (inhumations, destruction de preuves). Il n’est pas surprenant que le tribunal ait souligné : « on peut tuer avec des mots ».

Ainsi, son discours fait partie de l’écosystème idéologique du génocide : nier, relativiser, combiner de pseudo-appels à la paix avec la mise en cause des victimes, et s’opposer à toute forme de responsabilité.

La culpabilité universelle pour détruire l’histoire

Au cœur de l’article de Rwamucyo se trouve l’un des tropes les plus persistants du négationnisme du génocide : la théorie de la culpabilité collective :

« Nous tous, sans exception et sans aucune distinction, devons pouvoir nous retrouver au point du mea culpa. Ici, en Afrique, et plus encore au Rwanda et au Burundi, l’exclusion ne sert pas la recherche de la paix. »

Cela semble généreux, voire compatissant. Mais c’est précisément là la tromperie. Si « tous sont coupables », alors personne n’est responsable ni tenu de rendre des comptes. Ce procédé rhétorique, transformer le génocide en tragédie mutuelle sans auteurs ni victimes, permet à Rwamucyo d’effacer l’asymétrie entre ceux qui ont planifié et exécuté le massacre de masse et ceux qui ont été traqués et exterminés.

Cette logique renforce une grande partie du discours négationniste post-génocide. Elle désarme le jugement moral en détruisant l’histoire. Le génocide se transforme en « conflit », en « cycle de violence », en « malentendu tribal ». Selon le récit de Rwamucyo, la tragédie rwandaise n’est pas une extermination délibérée des Tutsi par l’État du Hutu Power, mais le produit d’une « intolérance réciproque ». C’est un mensonge qui se déguise en réflexion morale.

Le passage le plus révélateur, et le plus pernicieux, du texte de Rwamucyo est celui où il s’aventure dans l’équivalence morale. Il écrit :

« Dans ce conflit, certains “hommes de bonne volonté”, par zèle excessif, souhaitent anéantir politiquement les réfugiés hutu. Erreur de procédure. Les dirigeants dans une société ne cessent jamais d’exister ; les rôles s’inversent comme des vases communicants : les Inkotanyi du FPR d’hier deviennent les Interahamwe et Impuzamugambi du MRND et du CDR d’aujourd’hui. Chaque camp accuse tour à tour l’autre d’extrémisme. »

C’est là que réside le cœur de sa stratégie négationniste : égaliser le FPR avec les Interahamwe et les Impuzamugambi, les milices qui ont exécuté le génocide. Il ne s’agit pas d’une simple exagération rhétorique ; c’est une perversion morale.

Le Front patriotique rwandais était un mouvement politique et militaire qui a arrêté le génocide et rétabli l’ordre après que l’État MRND/CDR se fut transformé en machine à tuer. Les Interahamwe et Impuzamugambi, en revanche, étaient des milices organisées, formées et armées dans le but explicite d’exterminer les Tutsi. Suggérer que les deux « échangent leurs rôles » revient à effacer la frontière entre sauveur et bourreau, défenseur et agresseur, vie et mort.

Cette équivalence ne naît pas de l’ignorance, Rwamucyo savait exactement ce qu’il faisait. C’est une stratégie calculée d’inversion morale, courante chez les idéologues du génocide, pendant et après 1994. Une fois le projet génocidaire militairement défait, ses architectes intellectuels ont cherché refuge non dans le remords ou la honte, mais dans la rhétorique. Ils se sont présentés comme des révélateurs de vérité, des humanistes trahis par l’histoire, et ont fait du FPR leur image miroir.

Mais cette comparaison est philosophiquement insoutenable et éthiquement abominable. Elle implique que la différence entre le génocide et sa prévention n’est qu’une question de perspective. Le discours répudie la spécificité de l’intention génocidaire, et la volonté organisée de détruire un peuple en tant que tel. Il efface les victimes en les transformant en co-conspirateurs de leur propre destruction.

La logique de l’inversion

L’égalisation du FPR et des Interahamwe par Rwamucyo poursuit plusieurs objectifs interdépendants :

Premièrement, le détournement de responsabilité : en affirmant que « les rôles s’inversent », il détourne l’attention des crimes prémédités des génocidaires vers un supposé cycle sans fin de vengeance.

Deuxièmement, la normalisation du crime de génocide : si les deux camps sont également coupables, le génocide devient simplement un autre crime de guerre, privé de sa singularité.

Troisièmement, l’appropriation de la victime : les criminels se réinventent en victimes des vainqueurs, revendiquant une équivalence morale avec ceux qu’ils ont annihilés.

Enfin, la réhabilitation intellectuelle : en ancrant sa défense dans un langage sophistiqué, Rwamucyo cherche à réintégrer l’espace public en tant que « penseur », et non comme criminel.

Cette stratégie fait écho aux écrits des négationnistes européens de l’Holocauste, qui cherchaient à relativiser les crimes nazis en les comparant aux bombardements alliés. Dans les deux cas, l’objectif est d’affaiblir le concept d’asymétrie morale, qui constitue la pierre angulaire de la justice.

Le langage comme arme : la boîte à outils de l’idéologue

Tout au long de son texte de 1995, Rwamucyo emploie ce que le spécialiste du génocide Herbert Hirsch a décrit comme « la politique de l’équivalence morale », un effort délibéré pour brouiller la distinction entre victimes et auteurs afin d’échapper à toute responsabilité collective. Son langage est à la fois clinique et évasif. Des expressions telles que « réactionnaires », « hommes de bonne volonté », « zèle », « erreur de procédure » sont utilisées pour masquer le sang et les corps. La structure même de ses phrases résiste à la nomination du crime.

Il ne dit jamais « Tutsi ». Il ne dit jamais « génocide ». Il parle plutôt de « guerre », de « conflit » et « d’accusations réciproques ». Cette évasion étymologique est la signature du négationnisme. Elle retire toute urgence morale à l’atrocité et la remplace par le confort de l’abstraction.

Son affirmation selon laquelle « l’exclusion ne sert pas la paix » est tout aussi trompeuse. En 1995, « exclusion » signifiait l’éviction des génocidaires du pouvoir et la poursuite de leurs crimes. Condamner cela comme de l’intolérance revient à rejeter la justice elle-même. Ce qu’il appelle « inclusion » n’est en réalité que l’impunité.

L’article constitue un excellent exemple de l’intellectualisation de la haine. La posture de Rwamucyo en tant qu’observateur sensé et intellectuel est un autre élément clé de sa manipulation. Il s’exprime comme « médecin du travail » et « hygiéniste environnemental », un moyen de rappeler aux lecteurs ses crédentiels scientifiques. Mais ce qu’il pratique est une pseudoscience morale : l’hygiéniste de la vérité qui épure l’histoire de ses faits gênants. La vérité, pour lui, est une saleté.

Rwamucyo s’adresse à un public européen, en particulier académique et clérical, déjà prédisposé à interpréter le génocide des Tutsi du Rwanda à travers le prisme du « conflit ethnique ». Son essai dans DIALOGUE accomplit ainsi deux tâches simultanément : rassurer les sympathisants occidentaux coupables de l’ancien régime, convaincus qu’ils avaient été trompés par la propagande, et fournir une couverture idéologique aux fugitifs se regroupant à l’étranger.

Son style d’écriture est marqué par le ton moralisateur typique des intellectuels génocidaires qui se réinventent en « philosophes de la réconciliation ». Chaque appel à la « vérité » est en réalité un déni de la réalité ; chaque invocation de la « justice » est un refus de la justice, un appel à l’impunité.

Tromperie théologique et historique

En invoquant l’Évangile et la crucifixion du Christ, Rwamucyo ne se contente pas de s’approprier un langage sacré : il l’instrumentalise pour cacher un crime. L’analogie entre l’innocence de Jésus et sa condamnation publique injuste est soigneusement choisie. Il suggère que les dirigeants du Hutu Power, et, par extension, lui-même, étaient victimes d’une foule hystérique manipulée par la tromperie.

Il s’agit là d’un lavage moral pur et simple par la religion. Rwamucyo s’appuie sur le tropisme colonial de l’intellectuel africain chrétien, moral, civilisé, incompris, et l’arme contre la vérité. Pour les lecteurs occidentaux à l’aise avec le récit de la barbarie africaine, cette rhétorique offrait une forme d’encouragement : peut-être que le génocide n’était pas si simple, peut-être que « les deux camps » ont dépassé les bornes. C’est exactement la vagueness dont les négationnistes comme Rwamucyo avaient besoin pour survivre.

Après avoir mis en place son équivalence morale comme cadre d’auto-victimisation, Rwamucyo conclut par un lament : « La grande tragédie est que les Rwandais ont tout essayé, sauf une chose : un dialogue honnête pour une réconciliation pacifique et démocratique. »

Ici, il se fait prophète de la réconciliation, la voix de la raison criant dans le désert. Pourtant, la réconciliation qu’il prêche est une réconciliation sans repentir, qui absout le meurtrier sans reconnaître la victime. C’est une paix factice, bâtie sur l’effacement.

Cette conclusion boucle le cercle complet du discours négationniste : commencer par le relativisme moral (« nous sommes tous coupables »), passer à l’équivalence immorale (« les deux camps ont des extrémistes »), puis conclure avec une fausse générosité d’esprit (« réconcilions-nous et avançons »).

C’est la même formule utilisée par de nombreux planificateurs de violences qui se réinventent ensuite en faiseurs de paix.

L’équivalence immorale et l’ombre de l’impunité

La condamnation de Rwamucyo en France en 2024 n’a pas seulement constitué un résultat juridique, mais a marqué le démasquage exemplaire de toute cette idéologie. Pendant des décennies, il avait trouvé refuge dans l’opacité qu’il avait lui-même créée. La lente mais inévitable poursuite judiciaire en France a percé le voile de respectabilité intellectuelle qu’il avait tissé autour de lui. Le verdict a déclaré qu’au-delà de la blouse blanche et de la prose française raffinée se cachait la complicité dans l’un des crimes les plus sombres de l’histoire.

Pourtant, l’importance de sa condamnation dépasse sa culpabilité individuelle. Elle révèle comment le langage lui-même peut devenir un sanctuaire pour les tueurs. Bien longtemps après que les grenades et les machettes se soient tues, des idéologues du génocide comme Rwamucyo ont poursuivi la guerre contre la vérité par les mots. Ils ont remplacé l’extermination physique par l’effacement discursif, tuant la mémoire au lieu des corps.

Pour comprendre la gravité de la manipulation de Rwamucyo, il faut s’arrêter sur cette équivalence monstrueuse : « les Inkotanyi du FPR d’hier deviennent les Interahamwe et Impuzamugambi d’aujourd’hui ».

C’est un cas d’école de la psychologie négationniste. La déclaration ci-dessus condense toute la psychologie du déni. Elle effectue trois distorsions à la fois :

Premièrement, inversion temporelle : elle suggère que les libérateurs sont devenus les tueurs, renversant ainsi la séquence de cause à effet.

Deuxièmement, aplatissement moral : elle réduit la libération d’un pays et l’extermination d’un peuple à des actes d’extrémisme interchangeables.

Enfin, projection idéologique : elle accuse le FPR de ce que les Interahamwe ont réellement fait, un mécanisme classique de déplacement de culpabilité.

Cette algèbre morale n’a pas pour but de convaincre les connaisseurs, mais de confondre les non-informés. Elle exploite la manie occidentale de la « balance », profitant des journalistes et des universitaires qui assimilent impartialité et neutralité. Le génie du négationniste réside dans sa capacité à tirer parti de la fatigue morale, transformant l’horreur en « problème complexe » indigne d’indignation.

Comparer le FPR aux Interahamwe n’est donc pas seulement historiquement faux, mais éthiquement monstrueux. C’est l’équivalent d’assimiler les Alliés à la SS, les pompiers aux incendiaires ou le chirurgien à la maladie. Une telle équivalence est le dernier refuge des coupables, une ultime tentative de traîner les justes dans le même abîme moral.

Poursuite du génocide

Comme l’a un jour observé le spécialiste du génocide Jacques Semelin, le déni n’est pas l’étape finale du génocide, mais sa continuation par d’autres moyens. La plume de Rwamucyo a fait ce que les machettes faisaient autrefois : creuser des espaces où la vérité elle-même pouvait saigner. Son essai de 1995 n’était pas une réflexion ; c’était une offensive, une contre-attaque dans la guerre pour la mémoire.

Chaque paragraphe minait la légitimité du nouveau Rwanda, délégitimait la justice et offrait un refuge moral aux fugitifs. En niant le génocide, Rwamucyo cherchait à le perpétuer symboliquement, pour que les victimes restent anonymes, que leurs souffrances soient relativisées et que leurs assassins soient incompris.

Son appel au « dialogue honnête » sonne particulièrement creux avec le recul. Quel dialogue peut exister entre les impénitents et les morts ressuscités ? Entre ceux qui nient le crime et ceux qui en portent encore les cicatrices ? Un dialogue sans vérité n’est pas une réconciliation, mais une amnésie.

Pour Rwamucyo, cependant, le « dialogue » signifiait tout autre chose : la restauration de la légitimité politique des génocidaires. C’était le langage codé de la contre-révolution, un appel à l’équivalence morale déguisé en paix.

Rwamucyo incarne le type d’intellectuel négationniste, articulé, diplômé, et totalement dépourvu de conscience. Il représente une tradition d’élites qui utilisaient l’alphabétisation non pour éclairer, mais pour rationaliser l’atrocité. Chez eux, l’intellect sert l’idéologie, et non la vérité.

Ses écrits révèlent comment le négationnisme opère, non pas par le cri, mais par la reformulation subtile :

Le génocide devient « conflit ».

Les tueurs deviennent « zélateurs ».

Les victimes deviennent « participants ».

La justice devient « exclusion ».

La responsabilité devient « vengeance ».

Dans un tel discours, le mal se cache derrière la syntaxe de la civilité. Le négationniste parle calmement, cite les Écritures, invoque la paix et, ce faisant, tue la vérité avec le sourire.

Conclusion : le danger de la rédemption rhétorique

La condamnation du Dr Eugène Rwamucyo était attendue depuis longtemps, mais ses mots circulent encore, un avertissement pour les générations futures. Son essai de 1995 reste un exemple type de la manière dont le négationnisme se déguise en vertu. Il montre que le plus grand danger pour la vérité n’est pas le fanatique armé, mais l’intellectuel muni d’un stylo qui affirme que tous sont également coupables.

L’univers moral de Rwamucyo repose sur l’inversion : les criminels deviennent victimes, les libérateurs deviennent tueurs, et les mensonges deviennent vérité. Dans ce monde à l’envers, le génocide devient un malentendu, la justice une forme de vengeance, et la réconciliation un mot de code pour oublier.

Mais la vérité, comme la justice, résiste à l’effacement. Le verdict du tribunal français a rétabli non seulement la responsabilité juridique, mais aussi l’ordre moral. Il a rappelé au monde qu’il ne peut y avoir de réconciliation sans vérité, de dialogue sans reconnaissance, et de paix construite sur les cadavres de la mémoire.

Lorsque Rwamucyo écrivait que « les Rwandais ont tout essayé, sauf la réconciliation, la vérité et la justice », il avait raison, mais pas dans le sens qu’il imaginait. La réconciliation qu’il désirait était sans repentir ; la vérité qu’il invoquait était un mensonge ; et la justice qu’il recherchait était l’impunité.

Au final, sa propre vie est devenue la parabole qu’il avait tenté de déformer : le faux prophète, condamné non par l’hystérie de la foule, mais par la voix durable de la vérité. Sa rhétorique, autrefois couverte de piété, se tient maintenant nue devant l’histoire, preuve que même les mots les plus éloquents ne peuvent racheter le silence qui suit le génocide.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!