Ce geste, que d’aucuns présentent comme un tournant historique, porte en lui toute l’ambiguïté d’une paix proclamée avant d’être construite. Car si la signature engage en apparence l’État congolais à une logique d’intégration régionale, elle dissimule, sous le vernis d’une diplomatie policée, la persistance des antagonismes, la défiance réciproque et la tentation de la duplicité politique.

Le régime Tshisekedi, oscillant entre posture souverainiste et quête de légitimité extérieure, se trouve désormais sommé de prouver que cet accord n’est pas un simple instrument de façade, un artifice destiné à amadouer les chancelleries étrangères tout en perpétuant, à l’intérieur, les pratiques d’exclusion, d’arbitraire et de répression.

La paix signée, si elle n’est pas suivie d’actes concrets, ne sera qu’une fiction diplomatique, une architecture fragile bâtie sur le sable mouvant des intérêts partisans, incapable de conjurer la réalité des conflits qui continuent de saigner les provinces orientales. Ainsi, derrière la pompe des cérémonies et les communiqués officiels, se profile un paradoxe tragique : celui d’une nation qui proclame la paix tout en cultivant les germes de sa propre discorde.

Après des mois de résistance obstinée, la République démocratique du Congo a finalement consenti à parapher le Cadre d’intégration économique régionale (CIER), instrument cardinal de l’accord de paix du 27 juillet 2025, scellé sous l’égide de Washington entre Kinshasa et Kigali.

Cet acte, en apparence technique, porte en réalité une signification politique majeure : celle d’un tournant possible dans l’histoire mouvementée des Grands Lacs, région où la diplomatie se heurte sans cesse à la pesanteur des haines ethniques, des intérêts économiques et des rivalités d’influence.

Pourtant, la portée de cette signature demeure suspendue à un conditionnel : le comportement du régime Tshisekedi. Car si la plume a bien paraphé le texte, l’esprit du traité, celui d’une coopération économique pacificatrice, risque de demeurer lettre morte.

L’histoire récente de la RDC enseigne en effet combien la signature d’un accord ne préjuge guère de sa mise en œuvre : promesses non tenues, gesticulations diplomatiques et violations répétées des cessez-le-feu ont trop souvent transformé les engagements solennels en instruments de diversion politique.

Le pouvoir de Kinshasa se trouve ainsi à la croisée des chemins : il peut, soit faire scier le levier d’une reconstruction régionale durable, soit en faire un simple appendice bureaucratique destiné à amadouer ses partenaires internationaux.

Les États-Unis, parrains attentifs de ce rapprochement, observent d’un œil scrutateur la sincérité d’un régime qui multiplie les déclarations belliqueuses tout en quémandant les bénédictions diplomatiques de la Maison-Blanche.

Entre illusions de grandeur et exigences de responsabilité : l’heure des choix décisifs

Cette semaine s’annonce cruciale pour la RDC, dont le destin diplomatique semble suspendu à une série d’épreuves politiques d’une densité rare. Le président Félix Tshisekedi, dont l’agenda international est rythmé par l’attente fébrile d’une invitation à Washington, espère traduire en reconnaissance politique ce que son pouvoir peine à transformer en légitimité intérieure.

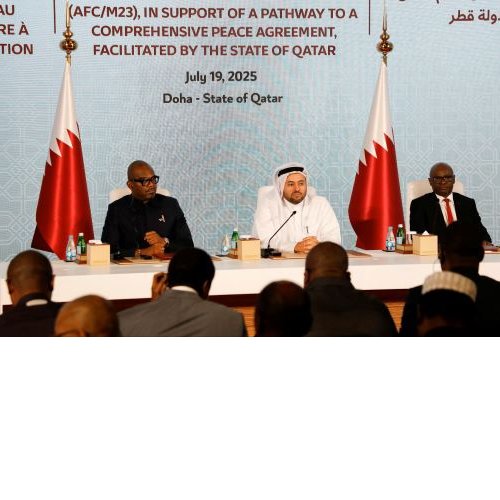

Pendant ce temps, les États-Unis attendent les résultats des négociations de Doha, où se joue le sort du dialogue entre Kinshasa et l’Alliance Fleuve Congo (AFC/M23), acteur militaire désormais incontournable dans la recomposition des rapports de force au Kivu.

À Kinshasa, la réunion annoncée pour le 15 novembre avec les chefs d’État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) doit servir de vitrine diplomatique : celle d’un pays prétendant à la stature de puissance régionale, tout en peinant à pacifier son propre territoire.

Dans le même temps, le gouvernement attend la réouverture de l’aéroport de Goma, symbole d’un retour à la normalité, tandis que l’AFC/M23 réclame des gestes tangibles : libération des Tutsi congolais incarcérés pour délit de faciès, réouverture des banques pour soulager les épargnants, et surtout respect scrupuleux du cessez-le-feu.

Ces demandes, loin d’être marginales, constituent la pierre de touche de la crédibilité du régime. Car la paix ne se décrète pas dans les salons ministériels : elle s’incarne dans les actes de justice, dans la dignité rendue à ceux qui furent exclus, et dans la reconnaissance de l’autre comme sujet de droit.

Si Kinshasa persiste à confondre l’autorité avec la brutalité, et la souveraineté avec la surenchère verbale, le CIER ne sera qu’un document de plus dans les archives des illusions africaines.

L’heure est venue, pour le Congo, de choisir entre le prestige vide des alliances diplomatiques et l’honneur véritable de la réconciliation nationale.

Car une paix signée n’a de sens que si elle devient une paix vécue, non pas imposée par la force, mais consacrée par la justice.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

REGLES D'UTILISATIONS DU FORUM

Ne vous eloignez pas du sujet de discussion; Les insultes,difamations,publicité et ségregations de tous genres ne sont pas tolerées Si vous souhaitez suivre le cours des discussions en cours fournissez une addresse email valide.

Votre commentaire apparaitra apre`s moderation par l'équipe d' IGIHE.com En cas de non respect d'une ou plusieurs des regles d'utilisation si dessus, le commentaire sera supprimer. Merci!